プロジェクト概要

鉄鋼は、自動車、新幹線、PC、スマートフォン、住宅、日用品から宇宙船に至るまで、人々の生活を支えるあらゆる製品に使われており、鉄鋼業は、あらゆる産業の基盤の役割を果たしています。

2050年のカーボンニュートラル社会においても、自動車や各インフラ、電子電気機器等で大きな需要が見込まれていますが、製造過程でCO2 を多く排出することが課題となっています。現在、鉄鋼業のCO2排出量は年間約1億3,100万トン(2020年度実績)であり、日本の産業部門全体の約4割を占めています。

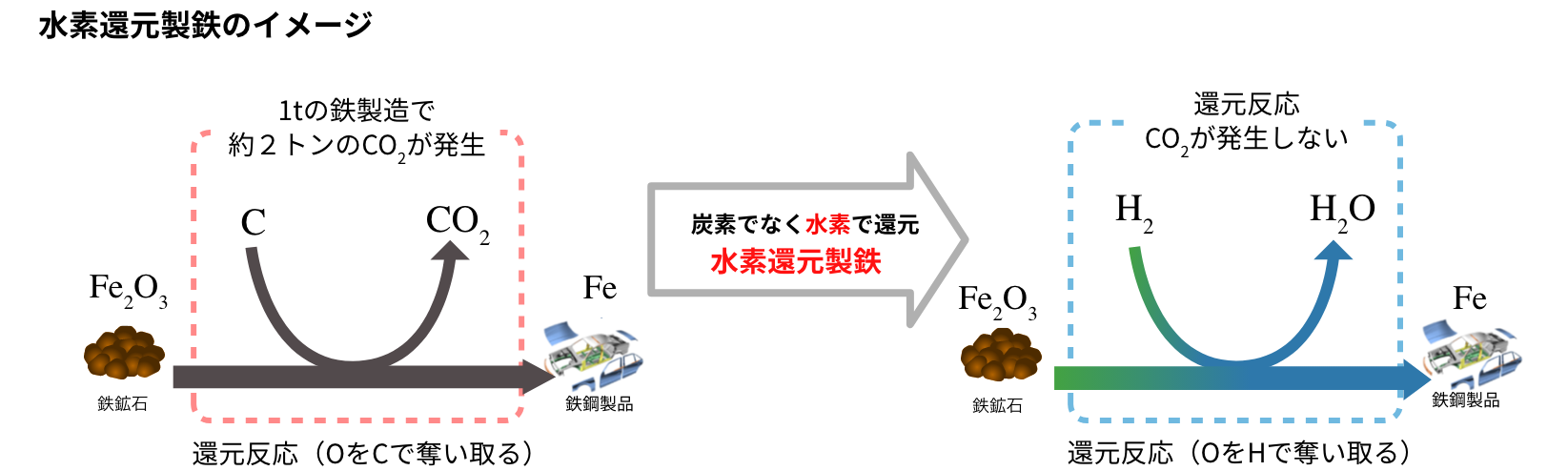

鉄鋼の製造にあたっては、古来より炭素(木炭や石炭)を用いて鉄鉱石を還元する方法が主に用いられてきましたが、この方法ではCO2の発生が避けられないため、CO2の排出を削減するためには、原料や還元剤として石炭を使用することから脱却するという、製鉄プロセスの抜本的な転換が求められています。このため、鉄鉱石の還元に「炭素」ではなく「水素」を用いる水素還元製鉄の研究が世界各国で進められていますが、未だ実用化はされておりません。

そこで本プロジェクトでは、製鉄プロセスにおけるカーボンニュートラルの実現に向けて、現在の高炉への水素還元技術の適用(高炉水素還元技術)や水素で低品位の鉄鉱石を直接還元する技術(直接水素還元技術)の確立により、製鉄プロセスにおいて排出するCO2を最大50%以上削減することを目指します。

プロジェクトの特徴

〇高炉を用いた水素還元技術の開発

現在普及している高炉システムを生かして、水素の大量吹込みによる大規模な高炉水素還元技術や高炉排ガスに含まれるCO2の還元剤等への利活技術等の開発を実施します。

〇水素だけで低品位の鉄鉱石を還元する直接水素還元技術の開発

直接水素還元炉-電炉一貫プロセス及び直接水素還元炉-電気溶融炉-転炉一貫プロセスにおける低品位の鉄鉱石からの高級鋼の製造を実現するため、直接水素還元炉の技術開発、電炉及び電気溶融炉において不純物濃度を高炉法並みに制御する技術開発等を実施します。