プロジェクト概要

2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、再生可能エネルギーを最大限導入する方向性ですが、国内の電力需要をカバーするためには、火力発電を一定容量確保し、排出される CO2 を回収する必要があります。

また、産業部門の脱炭素化に向けては、電化や水素等への燃料転換が進展しますが、コストの影響等により、化石燃料需要は一定程度残存すると予想されます。また、セメント、製鉄、化学等の産業部門では原料由来の CO2 排出が避けられません。

このように、電力部門・産業部門の双方において CO2 分離回収技術の必要性が高まっていますが、①分離回収のために多くのエネルギー投入が必要、②設備コスト・回収素材コスト等が高い、といった課題があります。

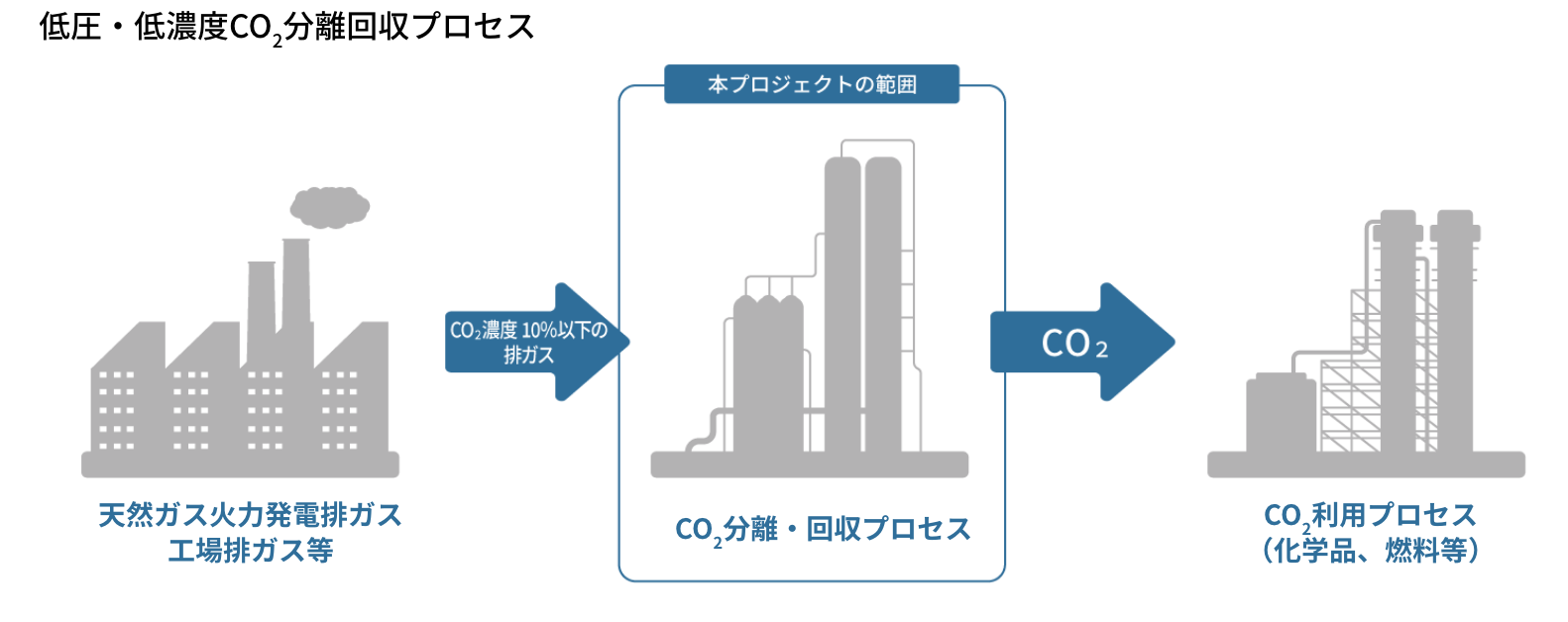

本プロジェクトでは、世界に先駆けて、CO2濃度 10%以下の低圧・低濃度の CO2分離回収技術を確立し、CO2 分離回収設備・素材ビジネスの拡大に加えて、カーボンリサイクル市場における我が国の国際競争力を強化するとともに、DAC(直接空気回収)等のネガティブエミッション技術の開発にもその成果を繋げていくことを目指します。

プロジェクトの特徴

①天然ガス火力発電排ガスからの大規模CO2分離回収技術開発・実証

大規模な天然ガス火力発電からの排ガスを対象とし、2030年2,000円台/ton-CO2以下のCO2分離回収コストを実現するための技術開発から、プラントにおける実ガス実証(10ton/day以上)による当該目標の達成状況の確認までを実施します。

②工場排ガス等からの中小規模CO2分離回収技術開発・実証

コージェネレーションシステム、ボイラ、加熱処理炉からの排ガスを対象とし、それぞれについて2030年2,000円台/ton-CO2以下のCO2分離回収コストを実現するための技術開発から、それぞれの工場における実ガス実証(0.5ton/day以上)による当該目標の達成状況の確認までを実施します。

③CO2分離素材の標準評価共通基盤の確立

低圧・低濃度排ガスに対して分離素材の開発を加速するため、実ガスを用いたCO2分離回収標準評価基盤を確立します。具体的には、以下の内容に取り組みます。

(1) 素材メーカとエンジニアリング会社との連携体制を構築した上でのデータの取得・集積

(2)標準ガス及び実ガスを用いた標準的な性能評価手法の策定

(3)標準評価手法で得られたデータを用いて、システム解析等により CO2分離回収コストの評価を行う手法の開発

(4) 加速劣化システムやシミュレーション技術を用いた耐久性評価手法の開発

(5) (2)~(4)で開発した評価手法の国際標準化の推進