世界的に藻場の減少が加速する中、日本全国の漁港を利活用して藻場の再生に取り組むプロジェクトが、NEDOグリーンイノベーション(GI)基金事業の一環として本格的に始動しました。これは、藻場が主に光合成によって吸収したCO2を海洋の生態系に貯留させる仕組み(「ブルーカーボン※」)を通じ、CO2の削減に貢献する取り組みで、NEDOおよび水産庁連携のもと、「海藻バンクコンソーシアム(以下、KAISO BANK)」を推進しています。

KAISO BANKは、2025年大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)」パビリオン「北海道昆布WEEK ~昆布の可能性と未来~(共催:北海道新聞社)」に催事参加し、2025年7月23日に行われた「〈漁業者 × 自治体 ×民間〉藻場の再生から地域の未来へ」と題したトークセッションにおいて、参画企業と漁業関係者が一堂に会し、藻場再生の現状と課題、地域の未来への展望について語り合いました。

2025年大阪・関西万博 BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)パビリオン Dome C:叡智で2025年7月23日に開催したトークセッションの様子。

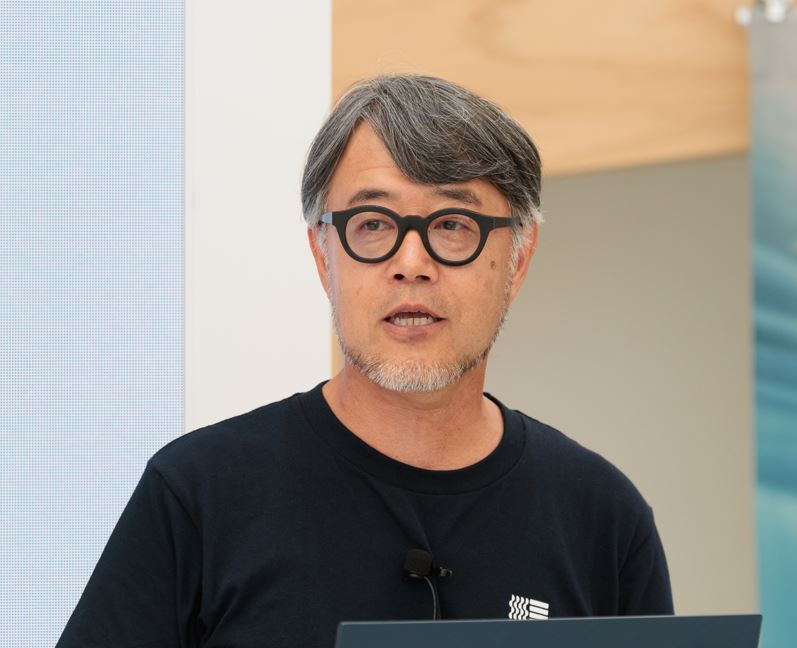

2025年大阪・関西万博 BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)パビリオン Dome C:叡智で2025年7月23日に開催したトークセッションの様子。 KAISO BANK代表の伊藤敏朗氏(三省水工取締役事業部長)

KAISO BANK代表の伊藤敏朗氏(三省水工取締役事業部長)KAISO BANK が推進しているのは、NEDO GI基金事業の「食料・農林水産業のCO2等削減・吸収技術の開発」のうち、「漁港を利活用した海藻バンクによるブルーカーボン生態系拡大プロジェクト」です。プロジェクトの始動をきっかけに、藻場の再生に個別に取り組んできた企業・団体が集結しKAISO BANKを組織した結果、種苗生産から育成、移植、モニタリング(広域藻場調査)、そしてビジネス化までをワンストップで実現するための体制が整いました。

KAISO BANK代表で北海道の神恵内(かもえない)漁港など全国5漁港のプロジェクトを統括している伊藤敏朗氏(三省水工取締役事業部長)は、「これまで各漁港で別々に藻場を増やす取り組みを行ってきましたが、今回は全く新しい取り組みです」と、企業・団体が集結したプロジェクトの意義を説明します。

※ 一般的に、ブルーカーボンとは海洋における海藻、海草、マングローブ、植物プランクトンなどの海洋生態系が光合成によって吸収した炭素のことを指します。森林が吸収する炭素をグリーンカーボンと呼ぶのに対し、海中で吸収・貯留される炭素をブルーカーボンと呼びます。今回、KAISO BANKが目指しているのは、ブルーカーボンの中でも大型海藻によるCO2の吸収・貯留の促進です。

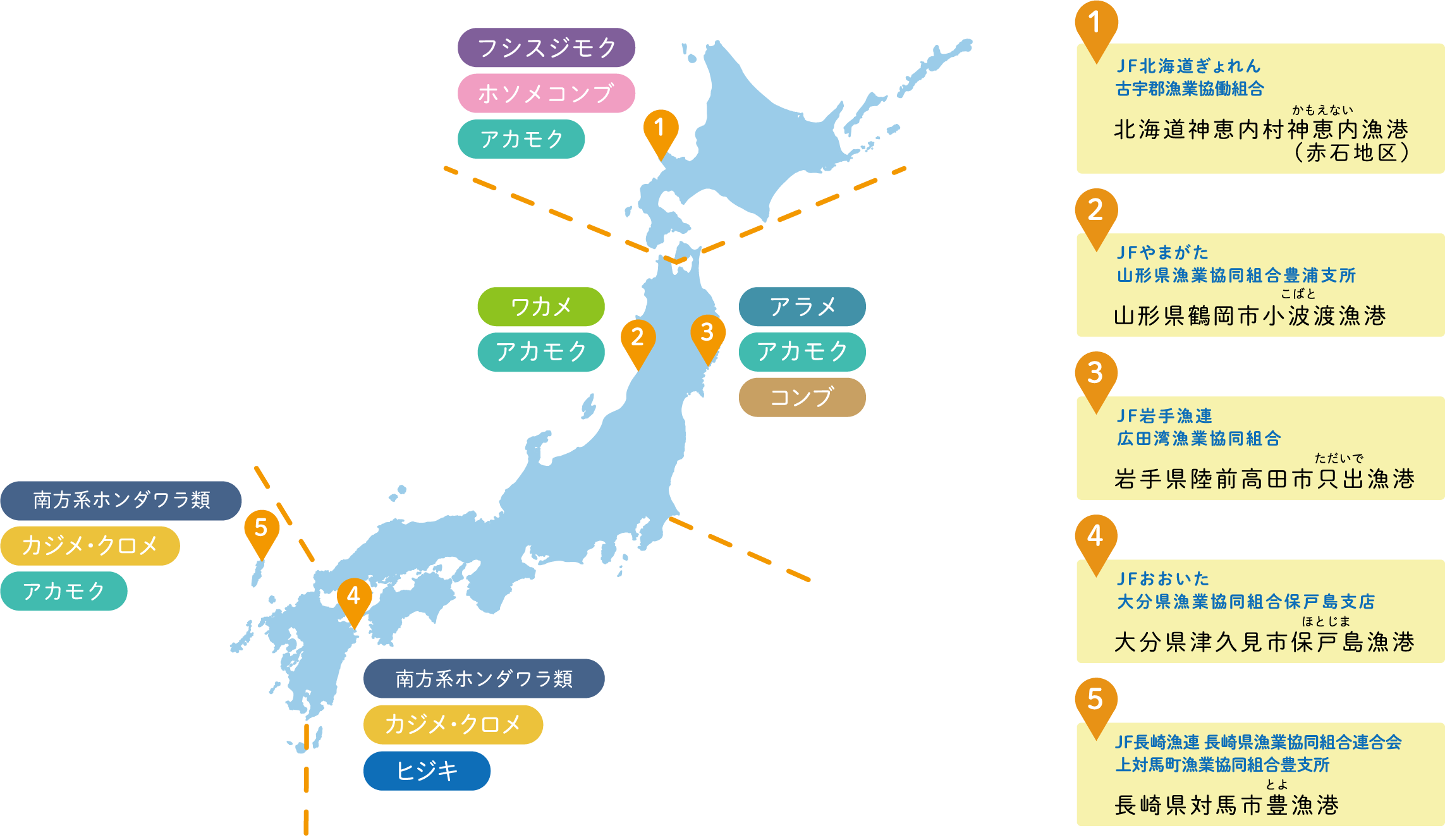

全国の漁港5カ所で藻場再生の実証実験、将来は10カ所へ拡大

KAISO BANKは、全国5カ所の漁港を拠点に藻場再生の実証実験を計画し、各漁港で約1年をかけて海藻の種苗生産施設を整備。その後、2023年からおよそ2年間にわたり実証実験を進めてきました。

実証実験が行われている全国5カ所の漁港

実証実験が行われている全国5カ所の漁港その背景について、KAISO BANKの安藤亘氏(ECOS技術士事務所所長)は次のように語ります。「日本にはヒジキ、アカモクをはじめとして約1,500種類の海藻があり、CO2を吸収・貯留する上で絶好の環境にあります。しかし、気候変動や海水温の上昇などにより、全国的に藻場が減少しています。藻場が減少することでCO2の吸収量・貯留量も減ってしまうという課題が生じます。そこで、海藻の種を採取・育成し、海域に移植することで藻場を再生し、カーボンニュートラルの実現やネイチャーポジティブ(自然再興)の推進、そして地域の活性化を目指しています」。

トークセッションの司会・進行を務めたKAISO BANKの安藤亘氏(ECOS技術士事務所所長)

トークセッションの司会・進行を務めたKAISO BANKの安藤亘氏(ECOS技術士事務所所長)KAISO BANKがNEDOのGI基金事業で掲げる目標は、2030年までに藻場面積として70ha、CO2吸収量として年間400トンです。

今後の展開については、「5カ所それぞれで面積を増やす方向と、新たな場所に展開して10カ所程度まで増やす方向の両面で考えています」(安藤亘氏)と、規模をさらに拡大させる計画です。

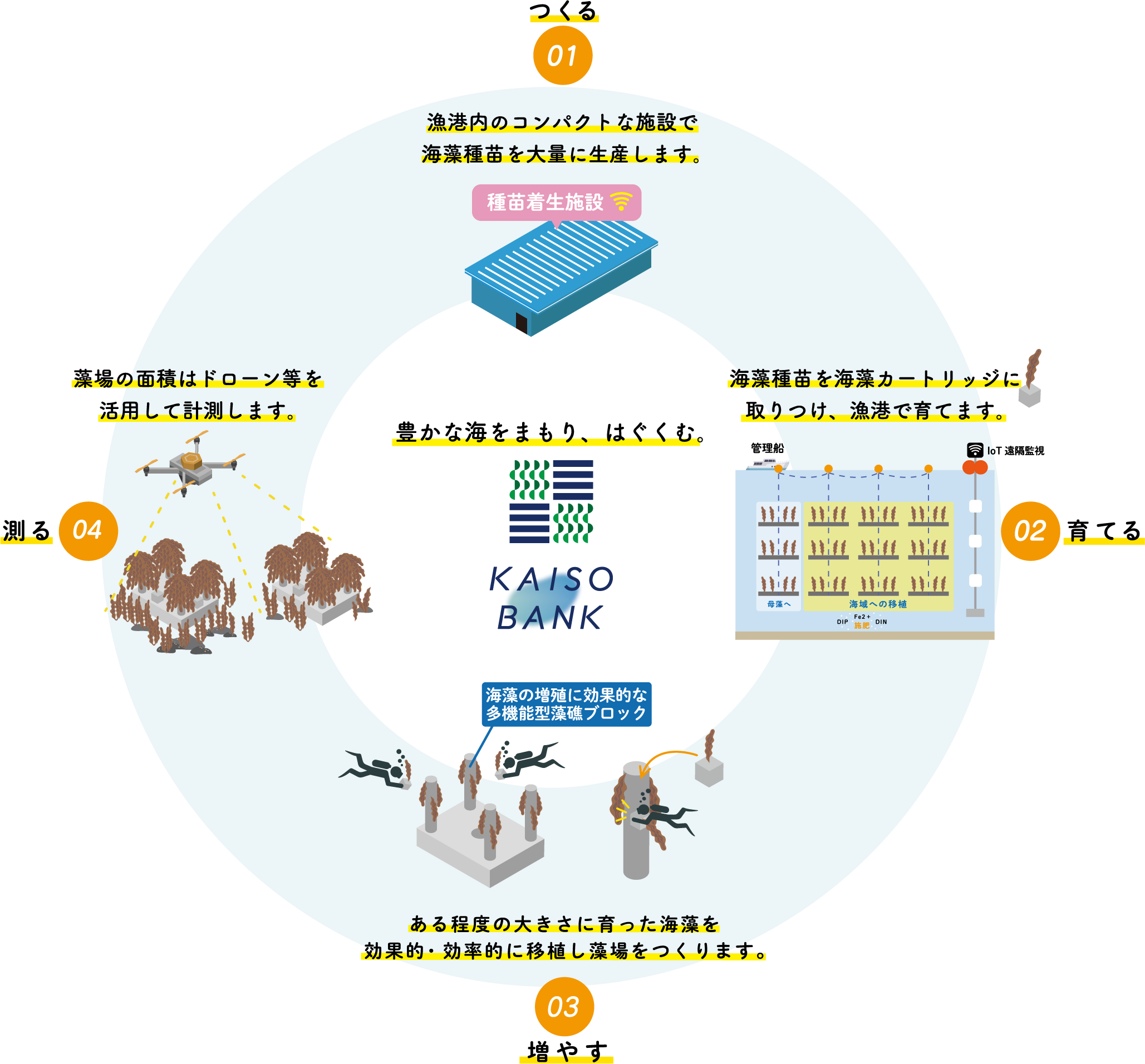

「つくる、育てる、増やす、測る」の4段階で研究開発を推進

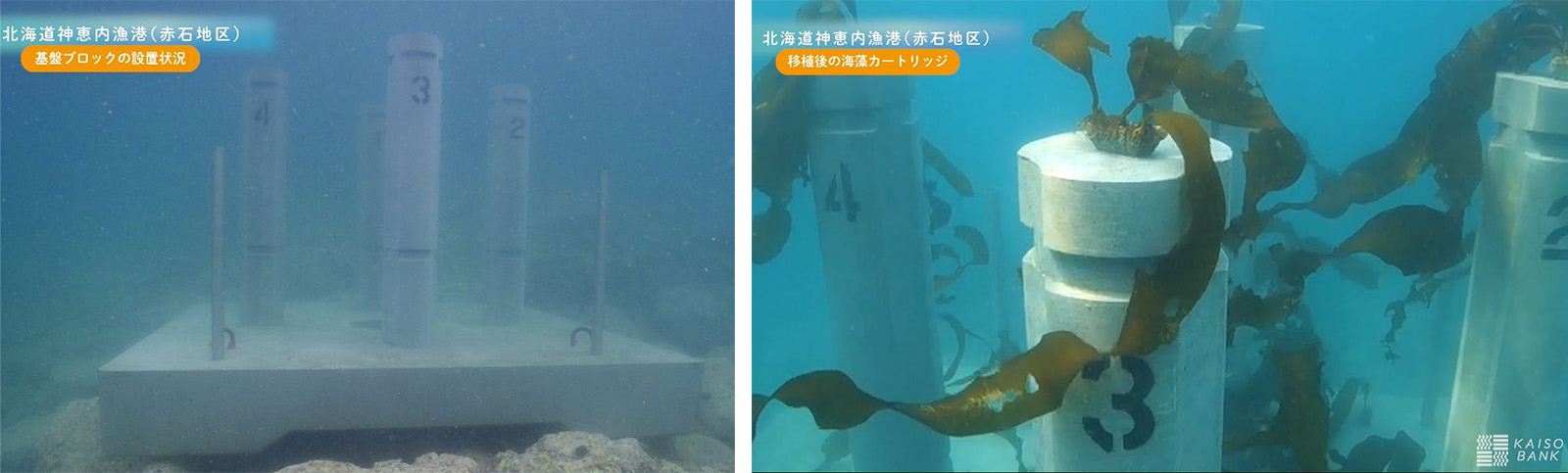

実証実験は「つくる、育てる、増やす、測る」の4段階で進められています。まず、「つくる」という段階では、海洋域から採取した優良な海藻(母藻)を基にして漁港内の施設で種苗を大量に生産します。その後、「育てる」という段階で種苗を専用の“海藻カートリッジ”に取り付けて1~2カ月かけて漁港で育成します。これを中間育成と呼び、ウニやアイゴなど海藻を餌にする魚介類に食べられない大きさにまで育てます。ある程度の大きさに育ったら、海藻の増殖に効果的な機能を備えた“藻礁ブロック”に移植して藻場を作り「増やす」のです。その結果、増えた藻場の面積をドローン等で「測る」ことでCO2吸収量を計算します。

「つくる、育てる、増やす、測る」の4段階で進めるKAISO BANKの「システムフロー」

「つくる、育てる、増やす、測る」の4段階で進めるKAISO BANKの「システムフロー」これらの4段階で、随所に様々な研究成果が生かされています。KAISO BANKの安藤亘氏は、「海藻カートリッジの最大の利点は取り外しができる点です。藻場が増えても局所的に枯れる部分ができるので、そこだけを取り替えることができます」と説明します。

ただし、「現在はボルトとナットで締め付けて固定していますが、これも手間がかかるので、はめ込むだけで固定できるような仕組みを検討しています。各漁港で海藻を1,000株(カートリッジ数に相当)、5カ所で5,000株としていますが、今後、10倍の5万株(5カ所の総計)に増やしていく計画で、さらに多くの漁港で使ってもらうことを考えると作業性の向上が重要です」と、強調します。

ボルトとナットで藻礁ブロックに取り付けた海藻カートリッジ(出典:KAISO BANKの説明動画から)

ボルトとナットで藻礁ブロックに取り付けた海藻カートリッジ(出典:KAISO BANKの説明動画から)“藻礁ブロック”については、柱状や板状、プレート状など現場条件に応じて最適な形状が開発されています。「柱状の利点は、ウニなどの海藻を食べる生物が上ってくるのに時間がかかるため、上部の方はその間に海藻が成長できることです。上部の海藻が残っていれば、そこから種が出て新しい海藻が育つという循環ができます」(安藤氏)と、説明します。

さらに、「これら藻礁ブロックを固定する土台は、設置する水深や波の大きさにより複数の種類があり、経済性や施工性も考慮して選定します。ただし、2030年までの目標である70haの全面に設置するわけではありません。設置には多大な予算を要するほか、漁船の航行に支障をきたすおそれがあるため、戦略的にブロックを配置し、そこから種が拡散して自然に藻場が広がっていく効果を期待しています」(安藤氏)と、実際のブロック設置においては自然の力を最大限に生かしていく方針です。

柱状の藻礁ブロックを取り付けた基盤ブロック(左)と藻礁ブロックに海藻カートリッジを取り付けた状態(右)(出典:KAISO BANKの説明動画から)

柱状の藻礁ブロックを取り付けた基盤ブロック(左)と藻礁ブロックに海藻カートリッジを取り付けた状態(右)(出典:KAISO BANKの説明動画から) KAISO BANKのメンバーでコンクリート藻礁ブロックの研究を担当している西村博一氏(日建工学取締役技術部長兼カーボンニュートラル推進室長)

KAISO BANKのメンバーでコンクリート藻礁ブロックの研究を担当している西村博一氏(日建工学取締役技術部長兼カーボンニュートラル推進室長)しかも、藻礁ブロックには海藻を増殖させるための工夫が施されています。「環境活性コンクリート(アミノ酸混和コンクリート)」の研究実績がある西村博一氏(日建工学取締役技術部長兼カーボンニュートラル推進室長)は、「今回、アミノ酸の配合を変えたり、海藻ごとの成分に合ったアミノ酸を混ぜたりすることで成長を促進しています。これらアミノ酸など海藻の生育をサポートする栄養に加え、柱状や板状など現地条件に適合する形状を組み合わせた基盤ブロックを開発することが重要です」と解説します。

「測る」でドローンやレーザーも活用し、データを基にしてビジネスモデル構築へ

こうした一連の実証実験の成果を裏付ける上でカギを握るのが、「測る」こと(モニタリング)で収集するデータとその測定技術です。藻場の面積をどれだけ増やすことができたのか、CO2の量をどれだけ吸収できたのかを科学的に証明できなければ、プロジェクトの意義・価値を説明できません。

今回の実証実験では、新たな取り組みとして、ドローンやグリーンレーザー(波長約532nmの緑色の光を放出するレーザー)を採用しています。モニタリング技術を担当しているKAISO BANKの五味久昭氏(三洋テクノマリン上級理事・技術顧問)は、「ドローンによる空からの藻場面積の測定に加え、グリーンレーザーによる海藻の高さの測定も行うことで、正確なCO2の吸収・貯留量の算定が可能になります。さらに、海藻の種類を正確に判別するために、水上ドローンにステレオカメラを装備して海底を撮影し、その結果をダイバーの代わりとなる海藻判別の教師データとして、ドローン等による広域計測データを補完しています」と説明します。

その結果、「1日の作業量として5haの測定が可能になりました。実は、ダイバーを使った人力による測定の場合は、ダイバーが乗る船が排出するCO2が多いのですが、今回の測定方法に変えたことにより、それだけでCO2排出量を半減させることができました」と、測定方法の変更だけでもCO2削減効果が大きかったことを強調します。

モニタリング技術を担当している、KAISO BANKの五味久昭氏(三洋テクノマリン上級理事・技術顧問)

モニタリング技術を担当している、KAISO BANKの五味久昭氏(三洋テクノマリン上級理事・技術顧問)CO2の吸収量をデータとして裏付けることができれば、ビジネスとしてさらなる飛躍を図ることができます。その準備も着々と進められており、その1つが「JブルークレジットⓇ制度」への適合です。これは、削減・吸収されたCO2などの温室効果ガスの量を国が認証する制度です。「KAISO BANKとして、各漁港における、藻場で吸収できたCO2のJブルークレジットⓇとしての認証にかかる申請業務までを請け負うことも視野に入れています」(五味久昭氏)と説明します。

地域や漁村の魅力を高め賑わい創出

このように、KAISO BANKは藻場を再生させてCO2吸収量を増やすブルーカーボン化を推進していますが、その結果として、豊かな海を育てて地域や漁村の賑わいを創出することも目指しています。

冒頭で取り上げたトークセッションでは、KAISO BANKの取り組みに期待する声が相次ぎました。KAISO BANK代表の伊藤敏朗氏は、「我々の取り組みは海藻を増やすことによってCO2の吸収量を増やすことが一番の目的ですが、それに伴って多くのベネフィットが地域にもたらされます。水産資源が育ち、漁獲機会が増えます。観光も含めて、地域全体が活性化するような取り組みを目指しています」と説明します。

上対馬町漁業協同組合代表理事組合長の八島康平氏

上対馬町漁業協同組合代表理事組合長の八島康平氏上対馬町漁業協同組合代表理事組合長の八島康平氏は「以前から藻場再生に取り組んできましたがマンパワーが不足しています。漁協組合員は約380人で平均年齢が67.5歳で、若い人たちが参加してくれることを期待しています」と思いを語ります。

大分県漁業協同組合保戸島支店長の神﨑公宏氏

大分県漁業協同組合保戸島支店長の神﨑公宏氏大分県漁業協同組合保戸島支店長の神﨑公宏氏は、「島の基幹産業である漁業の存続のためだけでなく、子供たちの環境学習の場や観光資源の一つとしても藻場再生を活用できると考えています。藻場再生が島の新たな産業になり、若者が島に帰って働ける場所になればよいと思っています」と、大きな期待を寄せています。

NEDOは水産庁とも連携し、こうした全国各地域の活性化にも注力しているKAISO BANKの取り組みを今後も支援し、ブルーカーボンによる脱炭素化を推進していきます。

KAISO BANKの主要メンバーと、GI基金事業を推進しているNEDOの弓取修二理事(写真中央)

KAISO BANKの主要メンバーと、GI基金事業を推進しているNEDOの弓取修二理事(写真中央)※肩書きは取材時(2025年7月)