2050年のカーボンニュートラルな社会の実現――

NEDOが進めるグリーンイノベーション基金事業(GI基金事業)はカーボンニュートラルな社会を実現するために、社会実装を目指した技術開発を進めています。2025年大阪・関西万博の会場では、技術開発の成果が実証実験という形で披露されています。これから人々の生活そのものがカーボンニュートラルなスタイルに変貌していきます。無理をせず、我慢もせず、快適さを享受しつつカーボンニュートラルを達成する時代に向け、着々と各種取り組みが進んでいます。

2025年大阪・関西万博で披露されたGI基金事業の成果を、未来の建造物、未来の移動手段、未来の工場、未来の発電、そして未来のデータセンターの5つの視点で注目ポイントを解説していきます。1回目は未来の建造物と移動手段に着目します。キーワードは「CO2の排出抑制」です。

■未来の建造物

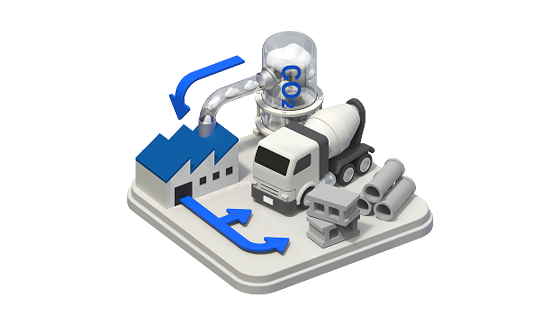

住まいやオフィス、公共機関など人々が暮らし、集う場所には不可欠な建物。建物は使用時だけではなく、建設時にもCO2を出しています。その前提を変える技術が、GI基金事業で開発が進んでいます。CO2を出す側でなく、むしろコンクリートやセメントを製造する際の資源として利用し、コンクリート・セメント分野の脱炭素化を進めるという、いわば逆転の発想です。2025年大阪・関西万博の会場で披露された成果を見ていきましょう。2050年、建設時にCO2を排出する姿は昔話となるはずです。

通常のコンクリートで製造する場合に比べCO2を70%削減

万博会場のフューチャーライフゾーンには、CO2をコンクリートの資源として利用した建造物がいくつも使われています。

サステナドームは、ドームを構成するコンクリートにCO2を固定しました。サステナドームでは低炭素型の「ECMコンクリート」と、CO2を吸収・固定して固まるカーボンネガティブコンクリート「CUCO-SUICOMショット」の環境配慮型コンクリートが2種類使われました。通常のコンクリートで製造する場合に比べCO2を70%削減しました。

サステナドーム

サステナドームサステナドーム入口の舗装箇所では、大気から直接回収したCO2を利用する「CUCO-SUICOMブロック」を使うなど、10種類の環境配慮型コンクリートブロックが使われています。CUCO-SUICOMブロックはEXPOアリーナ『Matsuri』の歩道部分にも使われており、その施工範囲全体(約3,300m2)で一般的なブロックの使用と比較して約65トンのCO2を削減し、約9.7トンのCO2をコンクリートに固定しました。

コンクリートはセメント、砂、砂利、水などを混ぜて作ります。セメントは工業製品であり、品質は地域が違っても大差ありませんが、他の材料の品質は地域ごとに異なります。また、コンクリートの材料は、重く嵩張るので地産地消が基本です。したがって、実用化を考えると、異なる地域でも設計通りにCO2を吸収・固定できるかどうかがカギになります。今回の万博では、大阪でも品質を担保した環境配慮型コンクリートの製造が可能であることをこのサステナドームの施工を通じて検証しています。

サステナドーム入口の舗装箇所

サステナドーム入口の舗装箇所 EXPOアリーナ

EXPOアリーナ製造段階でおよそ3トンのCO2を吸収固定化

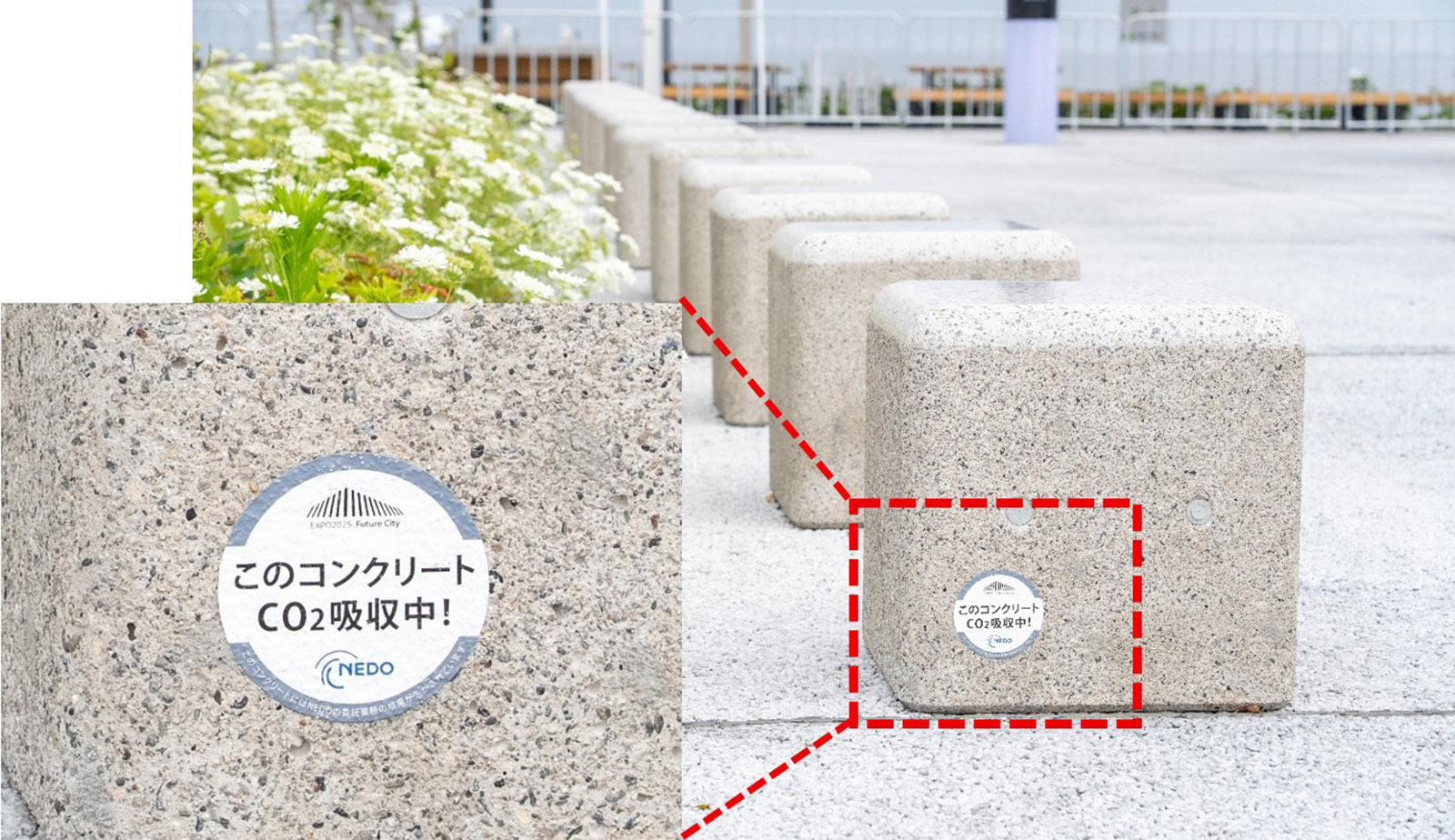

万博会場のフューチャーライフゾーンにある「未来の都市」パビリオンの内外にも、CO2を吸収・固定する特性と、産業廃棄物として取り扱われてきた生コンクリート由来の副生物の有効利用を合わせ持つ環境配慮型コンクリート「Carbon Poolコンクリート(CPコンクリート)」が使われています。パビリオンの舗装や構造物(床版ブロック、ベンチ)では、約81m3のCPコンクリートを使い、製造時のすべての段階でおよそ3トンのCO2を吸収固定化させました。

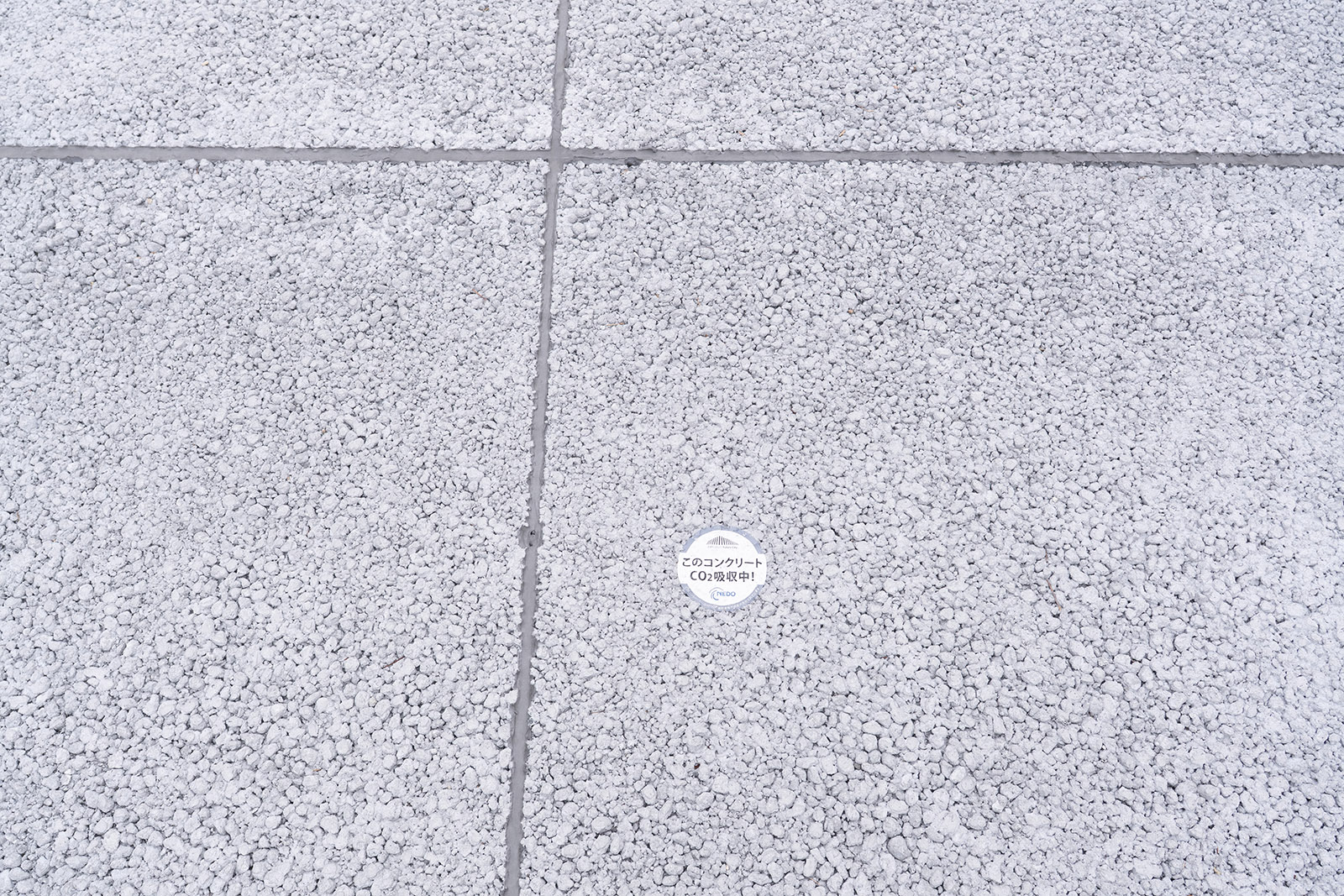

「未来の都市」パビリオン入り口付近の舗装面

「未来の都市」パビリオン入り口付近の舗装面パビリオンの入口付近やパビリオン内に設置されたベンチには2種類あり、1つはコンクリートの材料の製造段階およびそのCO2を固定させた材料でベンチ用のコンクリートを製造する段階の2段階でCO2を吸収・固定させたもの、もう一つは材料製造段階のみでCO2を吸収・固定させたものです。この2種類のCPコンクリートは、展示中も大気からCO2を吸収するので、「CO2吸収中!」と書かれたシールを貼っています。今後、大阪・関西万博が閉幕した後に、最終的にどの程度CO2を吸収・固定したか測定します。

CPコンクリートで製造したベンチ

CPコンクリートで製造したベンチパビリオン正面入口の舗装には、空孔のある「CPポーラスコンクリート」が使われています。また、パビリオン出口および海側の関係者通路の舗装にも材料製造段階でCO2を固定したCPコンクリートが使われました。 CPコンクリートは、各種実証実験等により根幹技術の高度化と、様々な製造方法、材料の組み合わせについての検証を進め、脱炭素社会の実現に向けた社会実装のあり方を検討しています。

CPポーラスコンクリートを使った舗装面

CPポーラスコンクリートを使った舗装面CO2排出量を80%以上削減

西ゲートゾーンにあるEXPOメッセ「WASSE」でも、環境配慮型コンクリートが使われています。WASSEの土台となる部分に用いるプレキャストコンクリートとして利用されたため実際に目にすることはできませんが、WASSEを環境配慮型コンクリートが支えています。環境配慮型コンクリートの技術として4種類の建築用プレキャスト部材を作製しており、製造過程でのCO2排出量を80%以上削減しました。万博終了後に解体してCCU材料として再利用する予定です。

EXPOメッセ「WASSE」の土台に用いたプレキャストコンクリート(写真:竹中工務店の提供)

EXPOメッセ「WASSE」の土台に用いたプレキャストコンクリート(写真:竹中工務店の提供)三菱未来館の建設時地盤改良でもCCU材料を活用し、CO2を約160kg固定化しました。従来の地盤改良工法に比べてCO2排出量を約5%低減しています。補強した地盤は万博終了後にも品質調査する計画です。

地盤改良作業の様子(写真:竹中工務店の提供)

地盤改良作業の様子(写真:竹中工務店の提供)人工石灰石は約420kg/トンのCO2を固定化

東ゲートゾーンにある住友館でも、環境配慮型コンクリートを目にすることができます。住友館の外構のコンクリートブロックには、CO2を活用して製造した人工石灰石が混和材として使用されています。

使用した人工石灰石は、石膏ボードなどカルシウム(Ca)を含有する廃棄物と、CO2から製造したものです。人工石灰石1トン当り、約420kgのCO2を固定しており、この固定量は世界でもトップクラスです。住友館全体で約500kgのCO2再資源化人工石灰石を使用し、約210kgのCO2が固定化されています。

住友館の外構ブロック

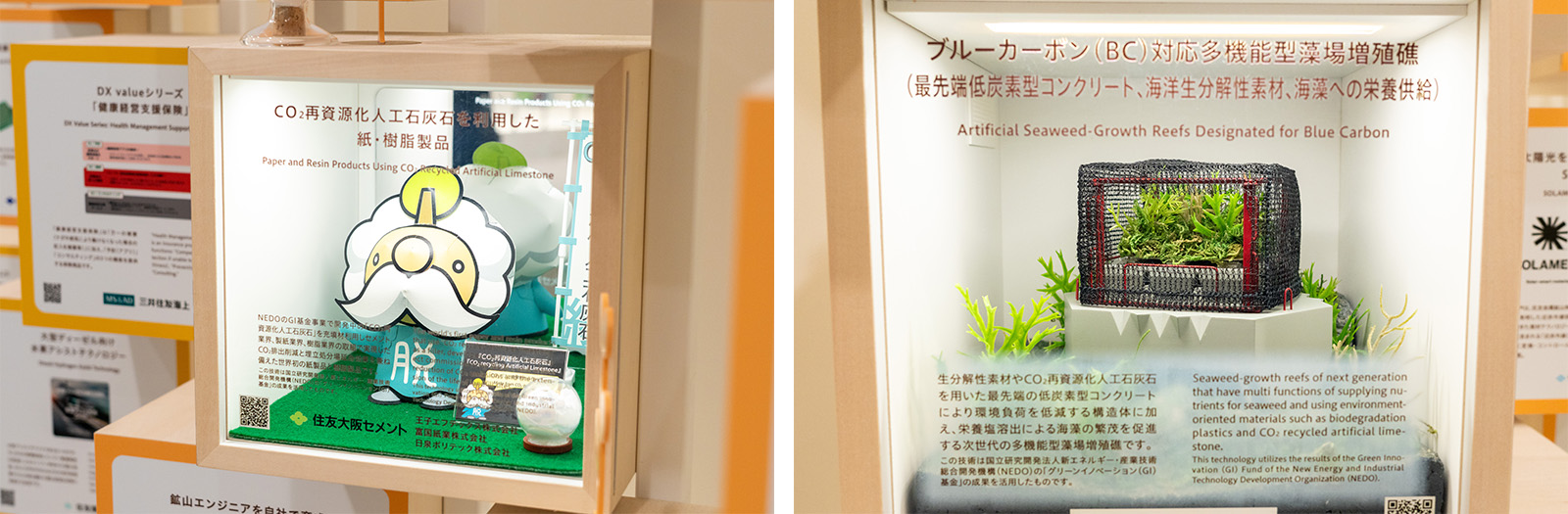

住友館の外構ブロック人工石灰石の用途はコンクリート以外にも広がります。人工石灰石を利用した紙や樹脂製品の開発、次世代型藻場増殖礁の開発も推進中です。2025年6月には既存設備の約10倍の製造能力を持つ人工石灰石のパイロットスケール試験設備が稼働し、人工石灰石の実用化はすぐそこまで来ました。

人工石灰石の応用例(左:紙などへの適用、右:藻場増殖礁への適用)

人工石灰石の応用例(左:紙などへの適用、右:藻場増殖礁への適用)■未来の移動手段

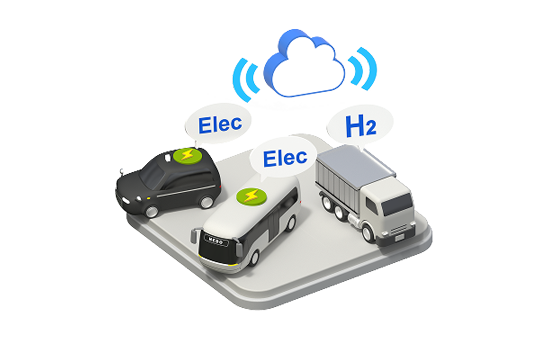

人の移動を支えるモビリティ。2050年も、人は今と同じように移動手段として自動車を利用するでしょう。現時点で電気自動車(EV)が増えてはきているものの、ガソリンや軽油といった化石燃料を使う移動手段がまだ主流です。EV自体も充電時間の長さなど、円滑な移動手段として用いるにはまだ課題があります。大阪・関西万博で披露された、GI基金事業で進める化石燃料を置き換える新燃料開発の取り組みやEVの充電時間短縮に向けた取り組みを見てみましょう。

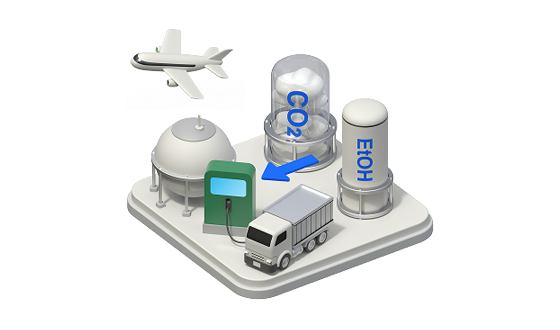

1日10便のシャトルバスが合成燃料で運行

大阪・梅田駅付近の「うめきたグリーンプレイスバス駐車場」と大阪・関西万博会場を結ぶシャトルバス。1日19便あるうち10便で、燃料に「合成燃料」を用いたシャトルバスを運行中です。

合成燃料を使うシャトルバス(写真:ENEOSの提供)

合成燃料を使うシャトルバス(写真:ENEOSの提供)水素と二酸化炭素(CO2)から一貫生産した合成燃料を営業車両の運行に使用することは国内初。合成燃料は、再生可能エネルギー由来の水素とCO2を原料に製造されます。合成燃料は原料製造から利用までのライフサイクル全体でCO2排出量を抑えることのできる、カーボンニュートラル燃料です。合成燃料を利用する際、車両に特別な改良は必要としないことも大きな特徴です。そのため、従来燃料をそのまま合成燃料に変えるだけあり、もちろん乗り心地などは従来燃料を使う場合と変わりません。「快適さはそのままにカーボンニュートラル」といえます。

合成燃料の外観

合成燃料の外観非接触でEVバスに電力供給

万博会場内では、未来の移動手段を体験できます。そのひとつが、会場内の移動をサポートしているEVバス「eMover」です。会場内には約30台のeMoverが運行しており、そのうち6台は停車中や走行中に路面から非接触でeMoverのバッテリーに充電するワイヤレス給電に対応しています。eMoverの走行に要する電力のすべてをワイヤレス給電で賄うことはできませんが、拠点での充電時間の短縮につながる重要な技術と位置付けています。

ワイヤレス給電対応のEVバス「eMover」

ワイヤレス給電対応のEVバス「eMover」万博会場で行われているワイヤレス給電の実証では、道路に埋め込まれた送電コイルとeMoverの下部に取り付けられた受電コイルの間で電力を伝送しています。停車中に充電できる場所は「東ゲート北停留所」、走行中に充電できる場所は「フューチャーライフゾーン西側の万博会場外周部」となっており、後者は約50mの道路区間に埋め込まれた10セットの送電コイルを用いて、走行中のワイヤレス給電の実証を行っています。道路上にある白い長方形のプレキャストコンクリートの中に送電コイルが入っており、車両がその上を通過することで、ワイヤレス給電が可能となっています。

路面に埋め込まれたプレキャストコイル(左)とワイヤレス給電普及啓蒙のためのトリックアート(右)

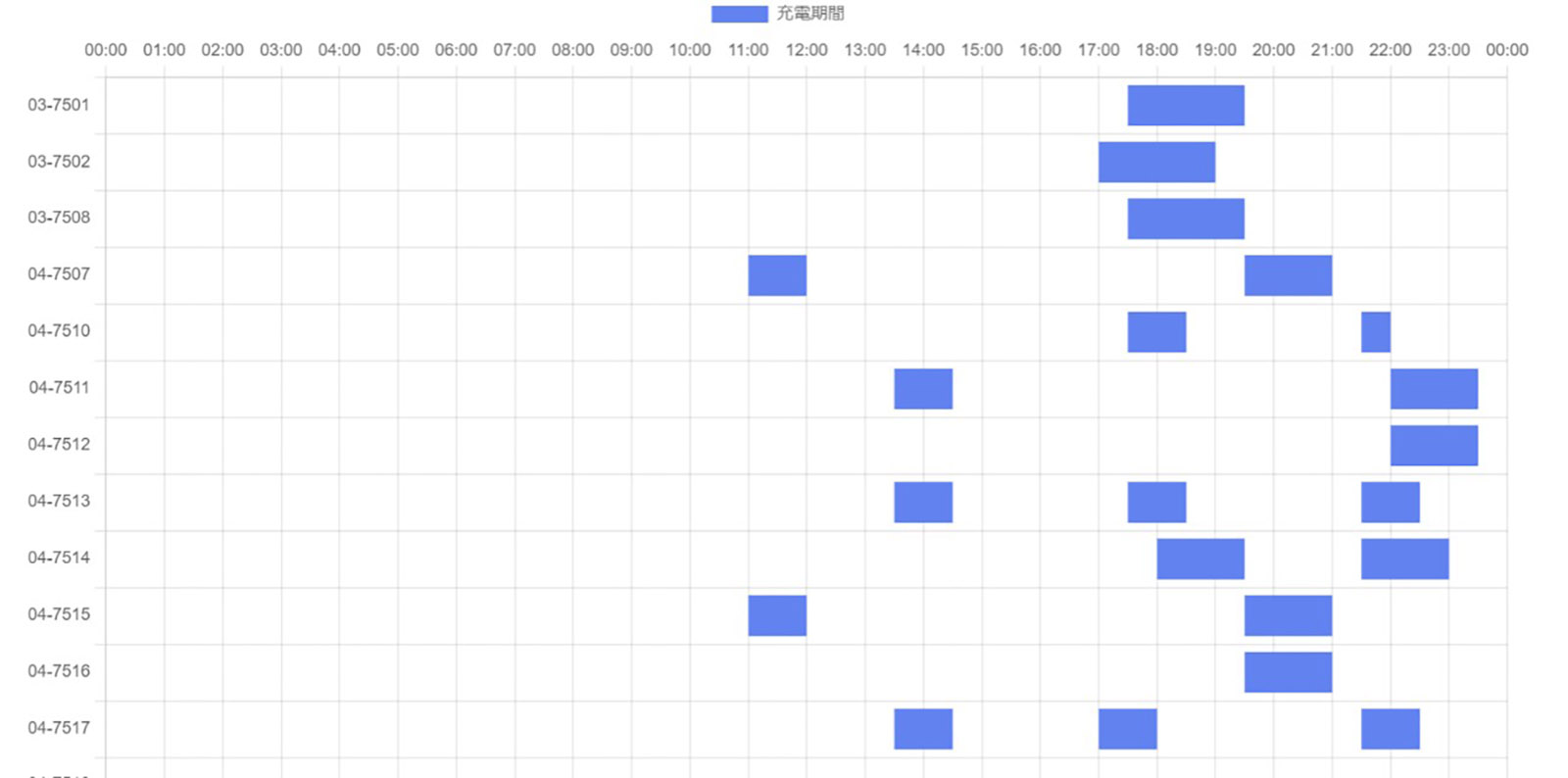

路面に埋め込まれたプレキャストコイル(左)とワイヤレス給電普及啓蒙のためのトリックアート(右)万博会場では、ワイヤレス給電に対応したEVバスを含むすべてのeMoverに対して、充電だけではなく、車両の運行計画に基づき、どのようなサイクルで車両を充電させるかを計画するエネルギーマネジメントシステム全体の実証も行っています。運行管理と一体となったエネルギーマネジメントシステムにより、将来的にEVバスが普及した際に懸念されるピーク電力の上昇を抑えて、電力消費の平準化を目指しています。万博期間後、道路に埋め込んだ送電ユニットの耐久性の検証や、ユーザビリティ(使い勝手)の洗い出し、施工面の課題の洗い出し、エネルギーマネジメントシステムの高度化などを経て、2028年には公道での実証実験を目指しています。

EVバス「eMover」のエネルギーマネジメントシステム画面。EVバスの走行位置や充電状況が分かる(画像:関西電力の提供)

EVバス「eMover」のエネルギーマネジメントシステム画面。EVバスの走行位置や充電状況が分かる(画像:関西電力の提供) EVバス「eMover」のエネルギーマネジメントシステム画面(画像:関西電力の提供)

EVバス「eMover」のエネルギーマネジメントシステム画面(画像:関西電力の提供)

連載1回目で紹介したGI基金事業の成果を出展した企業・団体およびGI基金事業名

- サステナドーム、EXPOアリーナ『Matsuri』に用いたコンクリート:CUCOコンソーシアム/鹿島建設、GI基金事業「CO2を用いたコンクリート等製造技術開発」

- パビリオン「未来の都市」に用いたコンクリート:CPコンクリートコンソーシアム

- EXPOアリーナ『Matsuri』でのプレキャストコンクリート、三菱未来館の土壌改良:CUCOコンソーシアム/竹中工務店、GI基金事業「CO2を用いたコンクリート等製造技術開発」

- 住友館での人工石灰石活用事例:住友大阪セメント、GI基金事業「CO2を用いたコンクリート等製造技術開発」

- シャトルバス:ENEOS、GI基金事業「CO2等を用いた燃料製造技術開発」

- EVバス「eMover」:関西電力、ダイヘン、大阪市高速電気軌道、大林組、東日本高速道路、GI基金事業「スマートモビリティ社会の構築」

関連記事