2025年大阪・関西万博で披露されたNEDOのグリーンイノベーション基金事業(GI基金事業)での成果を紹介する連載の2回目は、未来の工場に着目します。キーワードは「CO2の活用」です。

■未来の工場

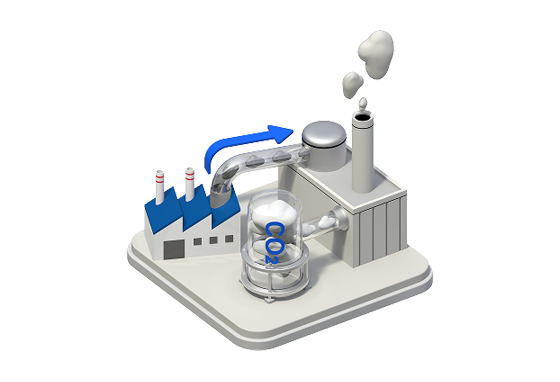

連載1回目ではCO2の排出を抑える実証事例を見てきましたが、排出されたCO2を回収し活用するための技術も開発中です。CO2は燃料や食器、衣類などの原料にしてしまうことが可能。発生するCO2や既に放出されてしまったCO2を原料にしてしまえば、大気中のCO2濃度が高まることはありません。厄介者のCO2を原料にして新たなものを作り出す「未来の工場」を見てみましょう。

CO2を回収し、ドライアイスや都市ガス原料に利用

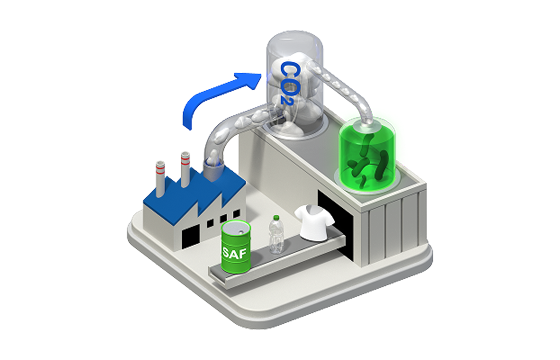

万博会場の東ゲートゾーン外の南東に設置された、CO2を回収し再資源化するエリア「カーボンリサイクルファクトリー」。ここにある「地球の恵みステーション」では、ボイラーの排ガスからCO2を回収し、ドライアイスやメタン(都市ガス原料)の原料として利用できるようにしています。今回の展示で、CO2を回収から利用まで可能になっていることを一気通貫で見ることができます。

地球の恵みステーションに設置されたCO2分離回収システム

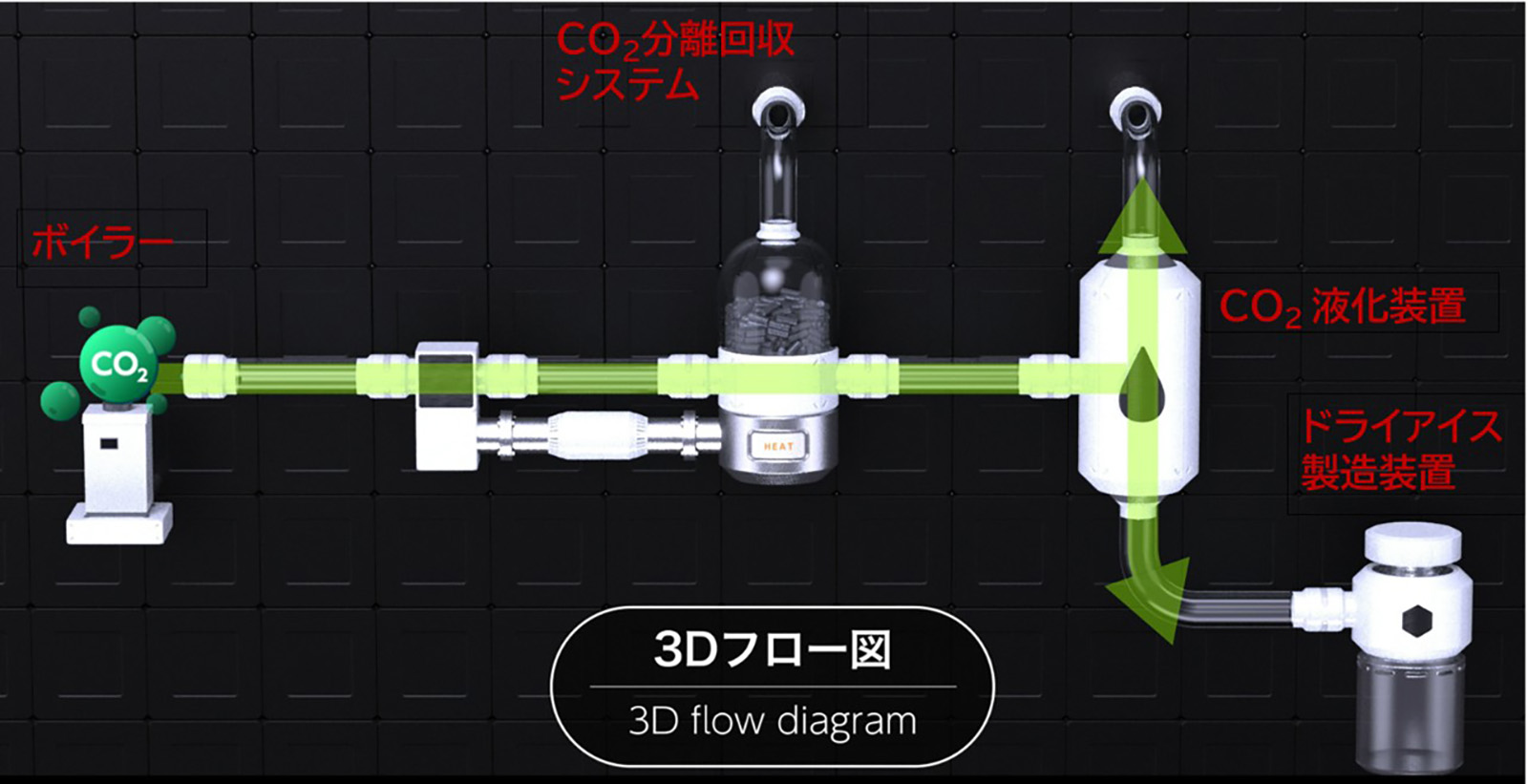

地球の恵みステーションに設置されたCO2分離回収システム地球の恵みステーションに設けたCO2分離回収システムは、1日あたりCO2を300kg回収できる能力があります。CO2の吸収にはNa-Fe系酸化物という新しい固体吸収材を用います。固体吸収材はタンクの中に充填されています。

CO2分離回収システムに用いた固体吸収材(右側)。黒色のペレット状になっている

CO2分離回収システムに用いた固体吸収材(右側)。黒色のペレット状になっている吸収材は常温でCO2を吸収、100℃に加熱するとCO2を脱離する特性を持ち、これを利用してCO2を分離・回収する仕組みです。加熱にはボイラーの排熱を利用します。回収したCO2は液化させ高純度化したのちに、ドライアイスを製造して万博会場内で冷却用に活用するほか、カーボンリサイクルファクトリー内になるメタネーション施設(CO2を水素と反応させてメタンを合成する施設)に送給します。

CO2を回収するフロー。左側にあるボイラーの排ガスからCO2分離回収システム(画面中央部)でCO2を回収し、液化したのちにドライアイス製造装置(画面右下)やメタネーション装置に供給(画像:エア・ウォーターの提供)

CO2を回収するフロー。左側にあるボイラーの排ガスからCO2分離回収システム(画面中央部)でCO2を回収し、液化したのちにドライアイス製造装置(画面右下)やメタネーション装置に供給(画像:エア・ウォーターの提供)「地球の恵みステーション」に設置したCO2分離回収システムは、導入企業の工場内などの限られたスペースでも設置が可能なサイズ感です。町工場から大規模工場まで、さまざまな工場からの燃焼排ガスからCO2を分離回収することを想定したものです。

藻類でCO2を資源化、日本館で実証中

万博会場の東ゲートゾーン内にある日本館では、微生物を使ってCO2を資源に生まれ変わらせる、「バイオものづくり」と呼ばれる取り組みについて、藻類と水素酸化細菌の2種類の事例を見ることができます。

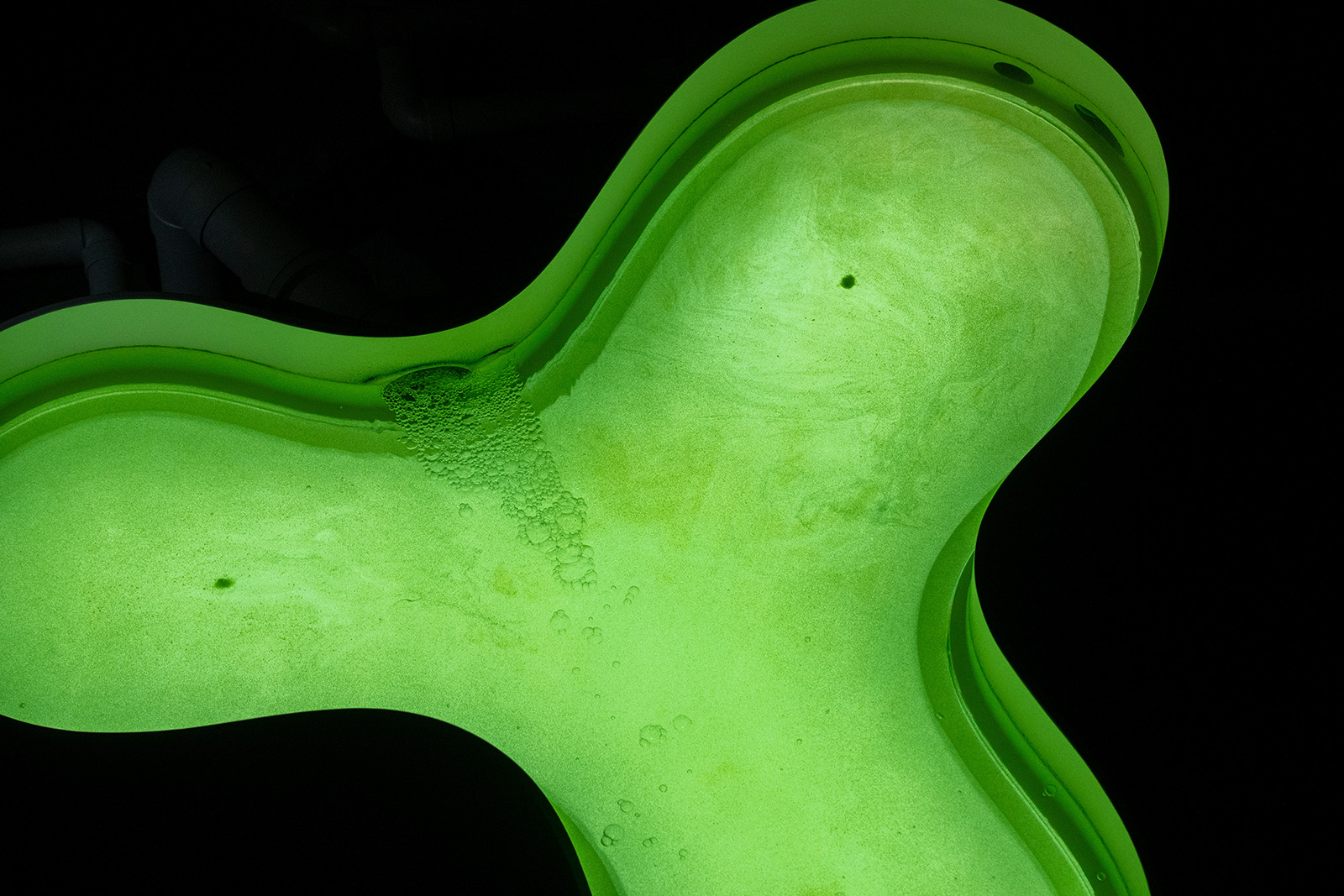

1つは、微細藻類の活用です。日本館の内部では微細藻類の培養を実証実験しており、来場者は培養中の微細藻類を見ることができます。培養する微細藻類は、「ボツリオコッカス」と「スピルリナ」の2種類。ボツリオコッカスは体重の半分が脂質であり、油の収量はトウモロコシの14倍もあるのが特徴で、油をたくさん作成するのに向きます。

丸みを帯びた形状の培養池にボツリオコッカスを含む液体を入れてCO2を供給し、光を照射して光合成させて育成させます。目を凝らして培養池内を見ると、液中を”何か”浮遊する物体が見えます。これが培養されて大きくなったボツリオコッカスです。まずはボツリオコッカスを日本館のバックヤードで育成し、ある程度大きくなったら館内の培養池に移してさらに育成させ、そして成長したボツリオコッカスは収穫します。

「ボツリオコッカス」の培養池

「ボツリオコッカス」の培養池一方のスピルリナは栄養価の高い、いわゆるスーパーフードになります。日本館では、透明チューブを用いて培養しています。透明チューブには、スピルリナを含む液体にCO2を加えたものを流しており、館内の照明で光合成をさせています。透明チューブ内に流した液体はバックヤード内に設けたタンクに戻り、そこでも光を照射させて光合成をさせつつ、ポンプで再び館内の透明チューブに送ります。こうした循環をさせながら培養しています。

スピルリナが流れる透明チューブ

スピルリナが流れる透明チューブ日本館内の「藻のカーテン」は、スピルリナが流れる透明チューブであたかも森のような風景を作り出したもの。緑色であるスピルリナが森の風景を醸し出すのに一役買っています。目を凝らすと、チューブ内に流れる緑色の物体が見えます。それがまさしく育成中のスピルリナです。

チューブ内を「スピルリナ」が流れている(画像:経済産業省の提供)

チューブ内を「スピルリナ」が流れている(画像:経済産業省の提供)日本館で培養する微細藻類は2種類ですが、「ものづくり」に活用可能な微細藻類は数多くあり、種類により衣服やPET樹脂素材、ジェット燃料などの材料になります。微細藻類の特徴に応じて使い分けています。

日本館では32種類もの藻類について、それぞれの特徴を説明するパネルが設置され、藻類に扮した「ハローキティ」が藻類の魅力を紹介しています。渦巻き状や花状、角状など実際に存在する藻類の形を模しており、来場者に親しみを持って藻類を知ってもらう工夫が施されています。

藻類に扮した「ハローキティ」が藻類の魅力を紹介

藻類に扮した「ハローキティ」が藻類の魅力を紹介日本館で培養中の2種類の微細藻類は培養後、材料として用います。実際に生きている藻が展示され、それが「ものづくり」の材料として有効に使われることを感じることができます。

グリーンイノベーション基金事業の成果などを使った藻類の用途の例(「『藻』のもの by MATSURI」)でMATSURIが協賛(画像:経済産業省の提供)

グリーンイノベーション基金事業の成果などを使った藻類の用途の例(「『藻』のもの by MATSURI」)でMATSURIが協賛(画像:経済産業省の提供)日本館で微生物の活用事例として、もう一つ披露されているのが水素酸化細菌の利用です。CO2を炭素源とした生分解性バイオポリマーを一部使用した器を見ることができます。水素酸化細菌はCO2を原料として、プラスチック製品や繊維製品のもととなるバイオポリマーを生み出すことができます。さらにこのバイオポリマーは従来の化石資源由来の製品と遜色ない品質でありながら、海水中でも生分解されやすい性質を有するという大きな特長があります。様々な微生物たちの力を活かし、再生可能原料の利用技術と生分解素材を開発することで、循環型社会に貢献していきます。

CO2を炭素源とした生分解性バイオポリマーを一部使用した器。水素酸化細菌を利用

CO2を炭素源とした生分解性バイオポリマーを一部使用した器。水素酸化細菌を利用

連載2回目で紹介したGI基金事業の成果を出展した企業・団体およびGI基金事業名

- 「地球の恵みステーション」のCO2分離回収システム:エア・ウォーター、戸田工業、埼玉大学、GI基金事業「CO2の分離回収等技術開発」

- 日本館の微細藻類:ちとせ研究所、GI基金事業「バイオものづくり技術によるCO2を直接原料としたカーボンリサイクルの推進」

- 日本館の生分解性バイオポリマー:カネカ、GI基金事業「バイオものづくり技術によるCO2を直接原料としたカーボンリサイクルの推進」

関連記事