2025年大阪・関西万博で披露されたNEDOのグリーンイノベーション基金事業(GI基金事業)の成果を紹介する連載の3回目は「電力を作る・使う」に着目します。CO2を発生させない発電と、電力消費量の増大が懸念されるデータセンターの省電力化を見ていきましょう。

■未来の発電

人々の暮らしに欠かせない電気。EVやデータセンターなど今後も電力の需要は増えていきます。電力需要が高まる一方で日本は化石燃料に依存した電源構成になっています。そのため、日本におけるCO2排出量の約4割は発電時に生じたものです。化石燃料に頼る現在の発電方法をCO2を排出しない方法に切り替えることは、待ったなしの状況です。

CO2を排出しない発電方法として注目されているのが、再生可能エネルギーや水素の活用です。GI基金事業では、そうしたCO2を発生させない発電を支援する取り組みを実施しています。会場内では次世代の太陽光発電や水素発電の実証実験を垣間見ることができます。

世界最大級の規模でのペロブスカイト太陽電池の実証

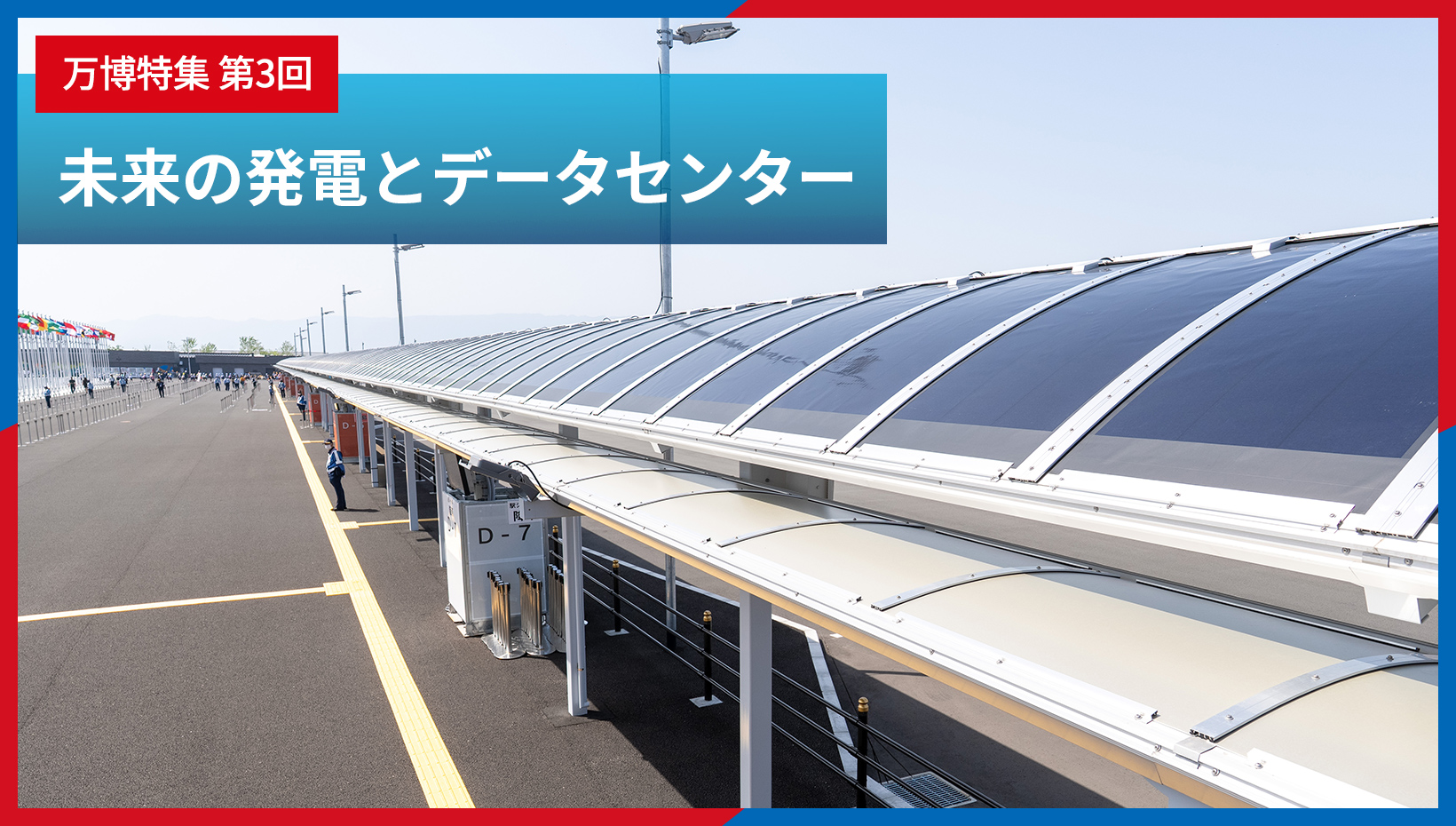

大阪・関西万博会場の西ゲート前にあるバスターミナルの屋根には、長さ250mにわたって太陽電池が設置されています。ここに用いる太陽電池が、GI基金事業で研究開発を進めるフィルム型のペロブスカイト太陽電池です。

フィルム型のペロブスカイト太陽電池は薄型・軽量、そして柔軟性があるといった特長を持ち、既存の技術では設置できなかった耐荷重性の小さい体育館や工場の屋根等への導入が可能です。今回、ペロブスカイト太陽電池の設置にあたり、バスターミナルの屋根に特別な工夫は施していません。屋根は丸みを帯びた一般的な形状であり、太陽電池の設置にあたっては屋根の形状を変更することなく、そして柱などを補強することなく屋根に発電機能を付加できました、まさにフィルム型ペロブスカイト太陽電池ならではの使い方といえます。

バスターミナルの屋根に設置されたフィルム型ペロブスカイト太陽電池

バスターミナルの屋根に設置されたフィルム型ペロブスカイト太陽電池今回設置したペロブスカイト太陽電池の規模は約500m2。フィルム型としては世界最大級です。大阪・関西万博の期間中、梅雨時の降雨や夏の強い日差しなど高温多湿になる環境下において、ペロブスカイト太陽電池の耐久性を検証します。

大屋根リングから見たバスターミナルの屋根。長さ250mにわたってフィルム型ペロブスカイト太陽電池が設置されている

大屋根リングから見たバスターミナルの屋根。長さ250mにわたってフィルム型ペロブスカイト太陽電池が設置されているバスターミナルには、ペロブスカイト太陽電池の特長を来場者へ紹介する日本語と英語の地上パネルが設置されており、バスの利用者がペロブスカイト太陽電池の特長をつかめるように配慮されています。

ペロブスカイト太陽電池の特長を紹介する地上パネル

ペロブスカイト太陽電池の特長を紹介する地上パネル今回設置したペロブスカイト太陽電池は基板にフィルムを用いているため、厚さはわずか1mmにすぎません。曲率半径15cmまでならば曲げても壊れないことも特長です。バスターミナルでは、大きさ30cm幅の太陽電池を3列に並べ2m×1mのパネルとし、これを合計257セット用いています。

ペロブスカイト太陽電池で日中発電した電気は蓄電池に蓄え、バスターミナルの夜間照明に利用し、来場者の足元を照らします。

30cm×1mのフィルム型ペロブスカイト太陽電池の実物を持ち上げている様子

30cm×1mのフィルム型ペロブスカイト太陽電池の実物を持ち上げている様子天然ガスに水素を混ぜた混焼発電で万博会場に電力供給

もう1つ、CO2を排出しない発電方法として注目されているのが水素発電です。水素は燃焼時にCO2を排出しないことから、カーボンニュートラルの実現に向けて期待が高まっています。日本では発電の70%を火力が担っていて、必要な時に必要な分を発電できるメリットがある電源ですが、一方でCO2を出してしまう発電方法でもあります。化石由来燃料を水素に置き換えることができればCO2の排出量を減らすことができます。

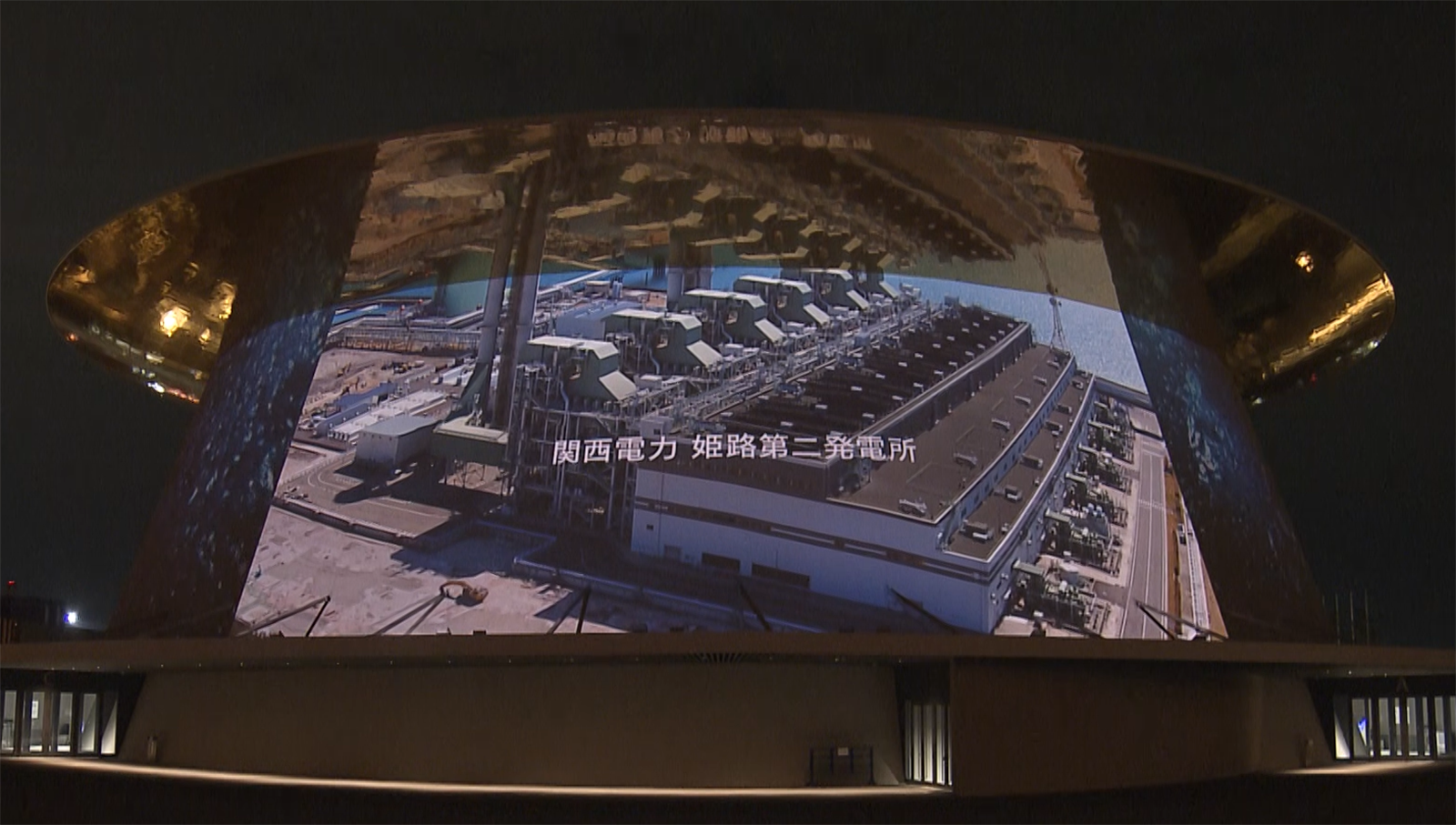

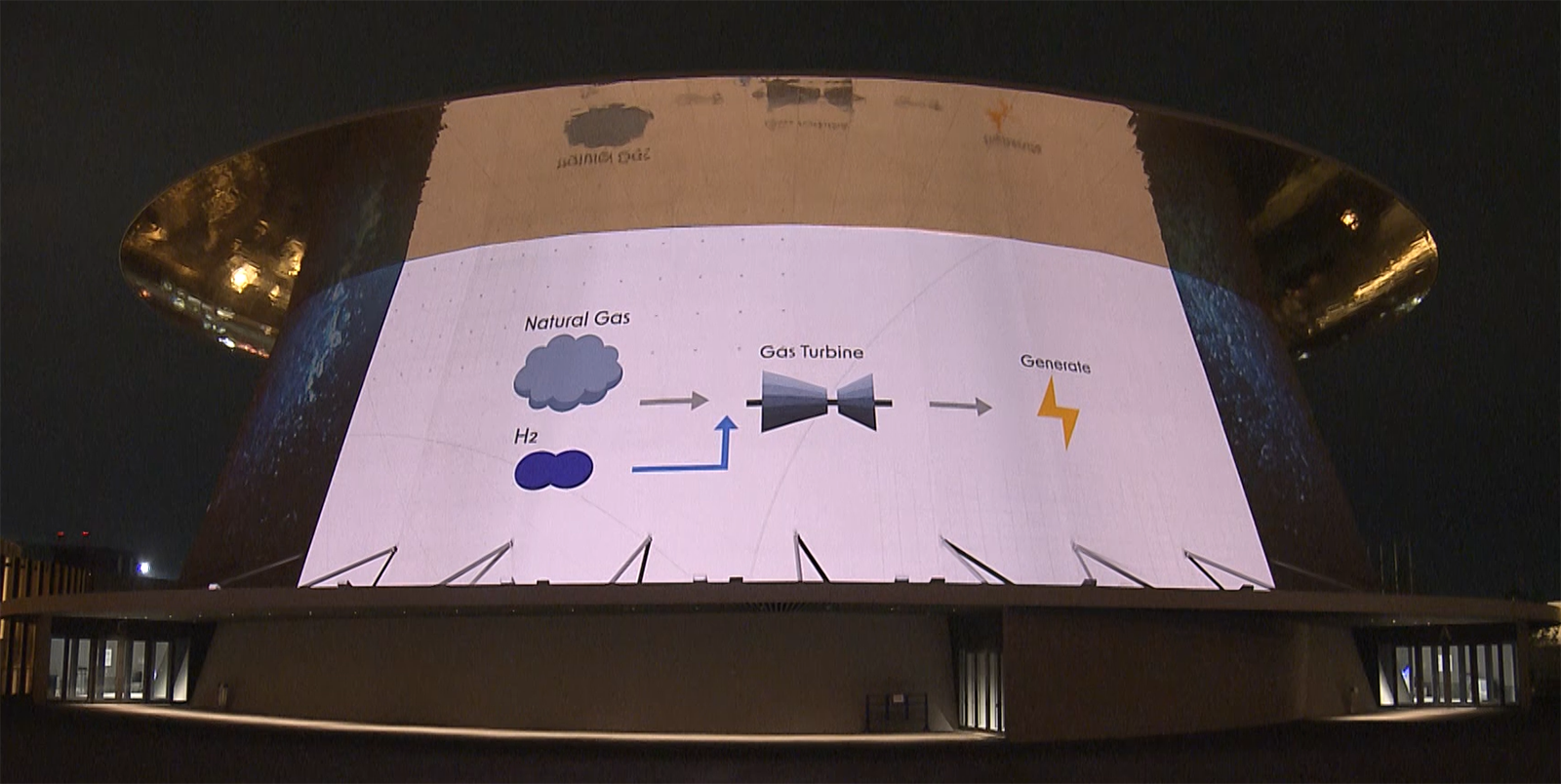

ただ火力発電での大規模な水素利用は実績がありません。そこで2025年に既存の発電所で水素発電の実証実験を開始しました。天然ガスに水素を混ぜた混焼発電で、従来の発電よりも排出するCO2を抑えたかたちです。姫路にある発電所で発電を開始して、その電力の一部を万博会場へ供給しています。混焼率は30%(体積比)を達成しています。また、万博会場ではシャインハットでプロジェクションマッピングも実施しました。

プロジェクションマッピングを使った混焼発電の紹介(写真:関西電力の提供)

プロジェクションマッピングを使った混焼発電の紹介(写真:関西電力の提供)今後はさらに天然ガスに水素を混ぜた混焼発電から、水素だけを利用した専焼発電へ発展させていきます。CO2を全く出さない火力発電への挑戦、水素発電によって作られた電気が万博会場で使われています。

■未来のデータセンター

SaaSや生成AIの活用を支えるデータセンター。生成AIの利用拡大が加わったことでデジタル化が一層加速し、データセンターは世界各地で拡充されていきます。ただ、一方で課題があります。データセンターが消費する電力消費量が爆発的に拡大する可能性があることです。今後、大規模データセンターの急増により、データセンター全体の電力消費量もうなぎ登りに増え続けることが予想され、これまでの技術進化では「電力消費量の増加に追いつかない」と危惧されています。前述の自然由来の発電やCO2排出を抑えた発電だけでなく、データセンターの消費電力を削減せねばなりません。GI基金事業では、消費源の省エネ化を加速するための技術開発を進めています。大阪・関西万博で期間限定※にて披露された技術を見てみましょう。 ※公開期間は2025年5月13日~26日

次世代グリーンデータセンター技術開発プロジェクトで開発中の要素部品や説明パネル

次世代グリーンデータセンター技術開発プロジェクトで開発中の要素部品や説明パネル期間限定の展示には、次世代グリーンデータセンターを支えるGI基金事業で開発中の要素技術が勢ぞろいしました。光電融合・シリコンフォトニクス技術/プロセッサ/SSD/ディスアグリゲーション技術などです。これらによって、2021年度に普及したデータセンターと比較して40%以上の省エネ化を目指します。

光電融合・シリコンフォトニクス技術が次世代グリーンデータセンターを支える

キーポイントは、これまでデータの伝送に使ってきた電気信号を光信号に切り替えるということです。各要素技術のポイントは以下の通りです。

高変調効率光エンジンはデータセンターに出入りする情報を、従来の電気信号から一度にたくさん扱える光信号に変換する部品です。この部品を使って、データセンター間を光でつなぎます。GI基金事業ではこれまで別々だった部品を一つにまとめて小型化と省電力化を図りました。

「光スマートNIC」は、電気を節約しながら情報をやり取りできるようにします。1部品内に光技術で情報をやり取りする集積技術、光で動く部品と電気で動く部品を隣り合わせに置く技術、液体を使って効率よく冷やす冷却技術を盛り込みました。CPO(Co-Packaged-Optics)技術そのものです。

光電集積モジュールでは、パッケージング技術が実現に向けてカギを握ります。

光電融合デバイス(光I/Oコア)は電気信号を光信号に変更することで省電力化と高速化を実現します。サーバー内で情報をやり取りする大切な部品です。従来の光トランシーバに代わり量子ドットレーザーを使うことによって100℃で動く高信頼の光が出ます。

左:高変調効率光エンジン、右:光スマートNIC

左:高変調効率光エンジン、右:光スマートNIC 左:光電集積モジュール、右:光電融合デバイスである光I/Oコア

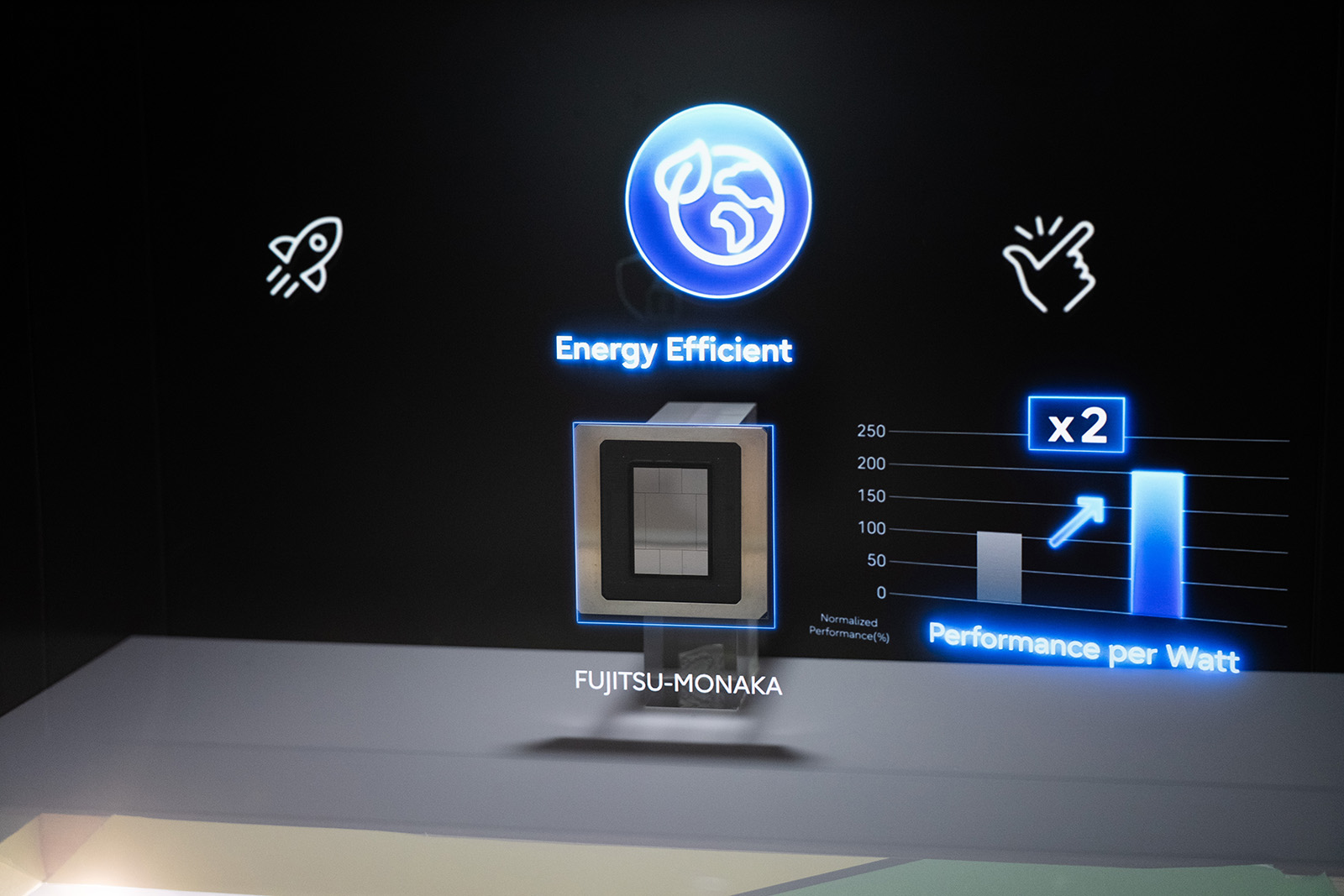

左:光電集積モジュール、右:光電融合デバイスである光I/Oコアこれら光電融合の技術と並んで重要なのがデータセンターのエンジンになるプロセッサです。省電力CPU「FUJITSU-MONAKA」はコアダイに最先端の2nmテクノロジーを採用、SRAMダイ/IOダイに従来技術の5nmテクノロジーを採用した3Dチップレット構造で設計・製造し、2027年度に市場に投入する計画です。独自の省電力回路動作技術、マイクロアーキテクチャの効率化などにより目標電力削減を達成します。

「FUJITSU-MONAKA」

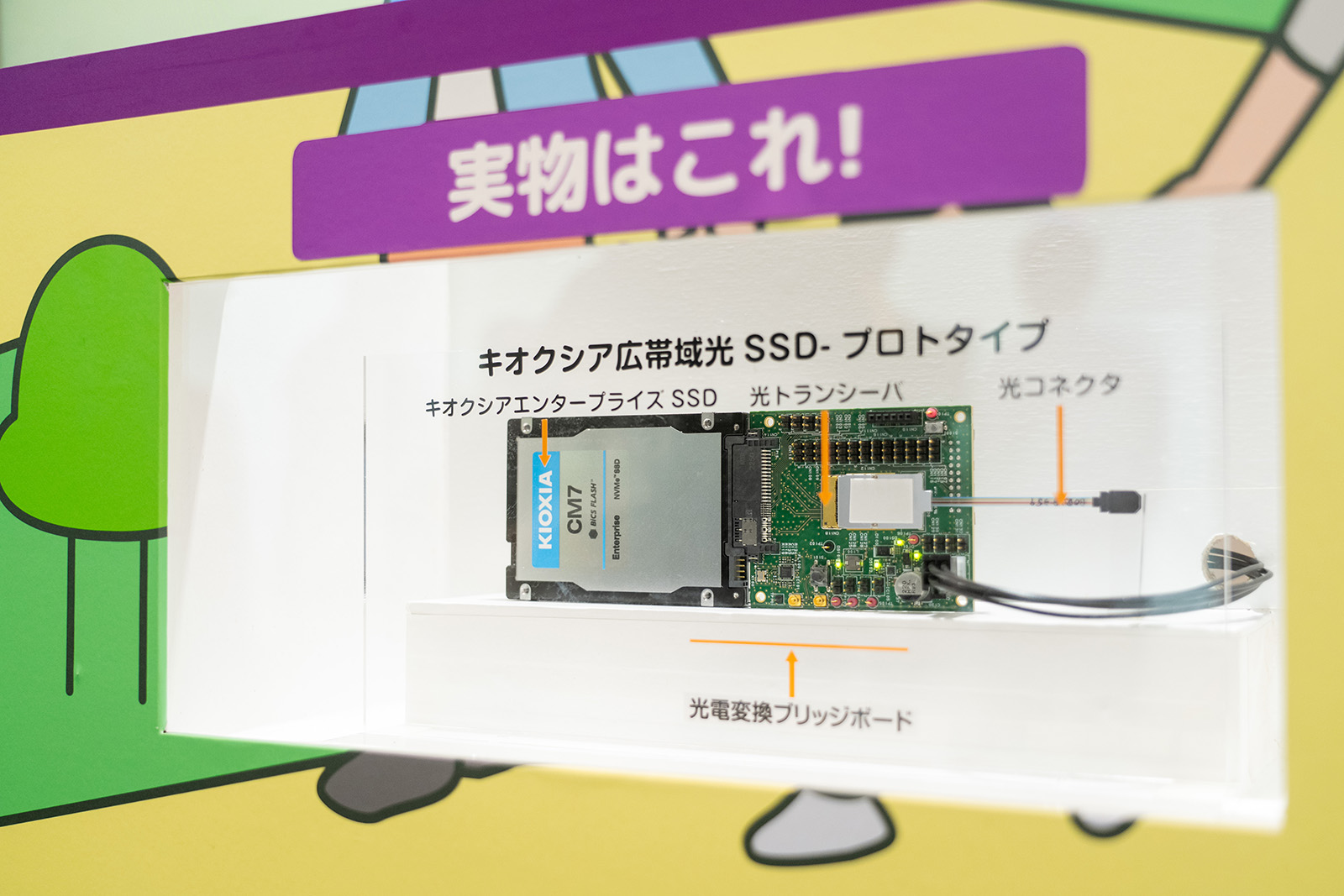

「FUJITSU-MONAKA」プロセッサだけが高速になってもメモリーが早くなければシステム全体は早くなりません。データセンター内にある大量のSSDを光でまとめ、SSDとプロセッサやネットワーク機器とつなげるのは、今までにない挑戦です。3年で2倍の速度向上を光SSDで実現する技術が登場しました。

光SSD

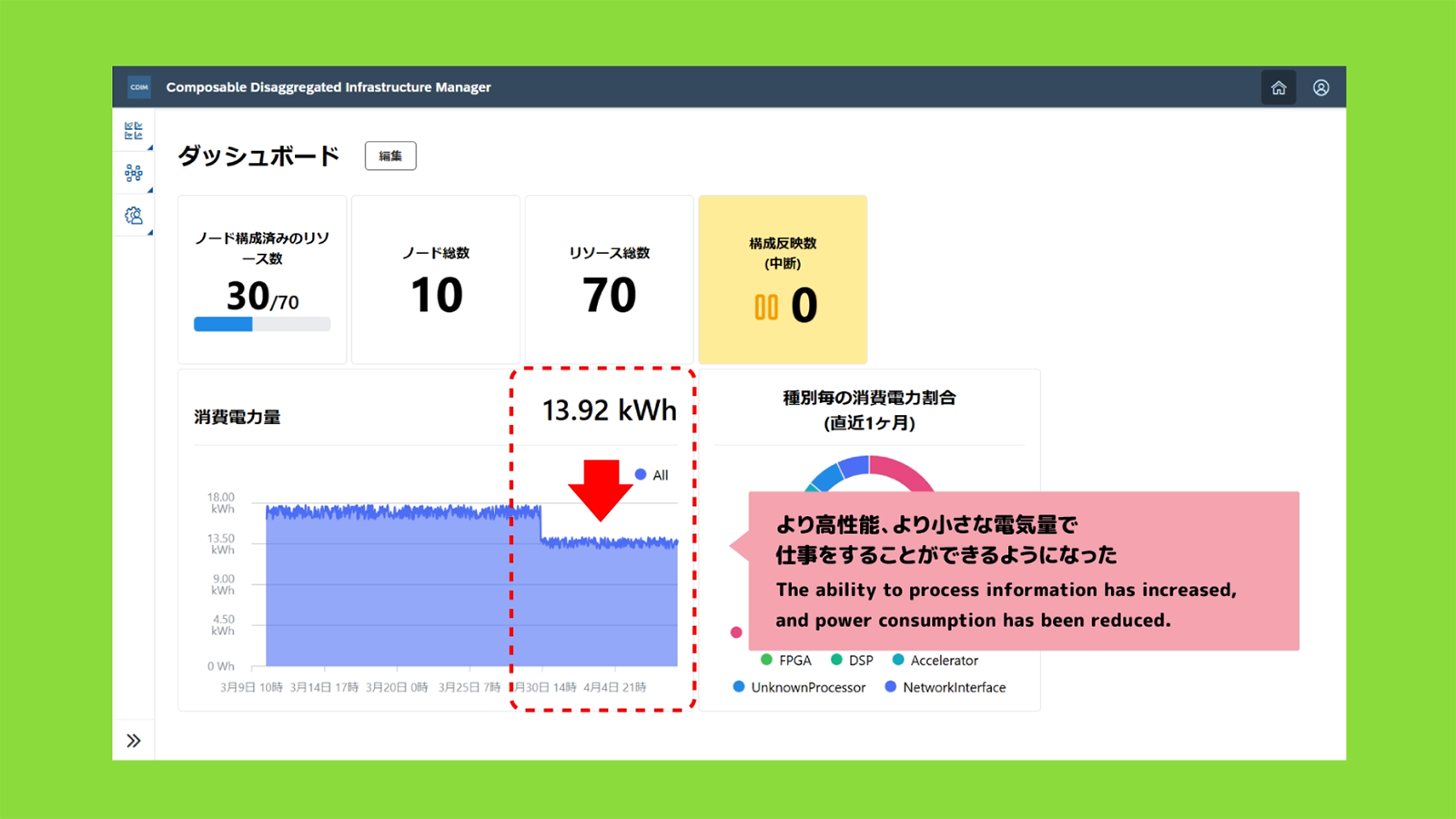

光SSDそして、これらの光電融合の技術とプロセッサやメモリーの部品を統合するために開発しているのがディスアグリゲーション技術です。光技術によってプール化された部品を管理し、計算負荷に対して柔軟かつ最適に割り当てます。この技術によってデータセンターの電力を20%削減します。

ディスアグリゲーション技術 (Composable Disaggregated Infrastructure Manager)

ディスアグリゲーション技術 (Composable Disaggregated Infrastructure Manager)カーボンニュートラルへの布石、着々と

3回にわたり、2025年大阪・関西万博で披露されたGI基金事業の成果を紹介してきました。「CO2の排出抑制」に着目した連載1回目の未来の建造物と未来の移動手段、「CO2の活用」に着目した連載2回目の未来の工場、そして「電力を作る・使う」に着目した連載3回目の未来の発電と未来のデータセンターはいずれも、技術開発が着実に進んでいます。

本連載で紹介した大阪・関西万博で披露された事例はその一部にすぎません。GI基金事業が目指す未来とはどのような社会なのか、社会実装に向けた技術開発のこれからの展望はどのようになっているのか、引き続き本サイトで公開していきます。

今度もNEDOが推進するGI基金事業の動向にご注目ください。

連載3回目で紹介したGI基金事業の成果を出展した企業・団体およびGI基金事業名

- バスターミナルの屋根に設置したフィルム型ペロブスカイト太陽電池:積水化学工業、GI基金事業「次世代型太陽電池の開発」

- 天然ガスに水素を混ぜた混焼発電:関西電力、GI基金事業「大規模水素サプライチェーンの構築」

- 次世代データセンター:富士通、アイオーコア、古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ、京セラ、日本電気、キオクシア、GI基金事業「次世代デジタルインフラの構築」

関連記事