微細藻類を利用したバイオものづくりの研究開発が新たな段階に入りました。実験段階から、社会実装に向けた微細藻類プラント構築に動き出しています。NEDOのグリーンイノベーション(GI)基金事業の「バイオものづくり技術によるCO2を直接原料としたカーボンリサイクルの推進」プロジェクトにおいて、ちとせ研究所がマレーシアでプラント構築及び研究開発を進めています。

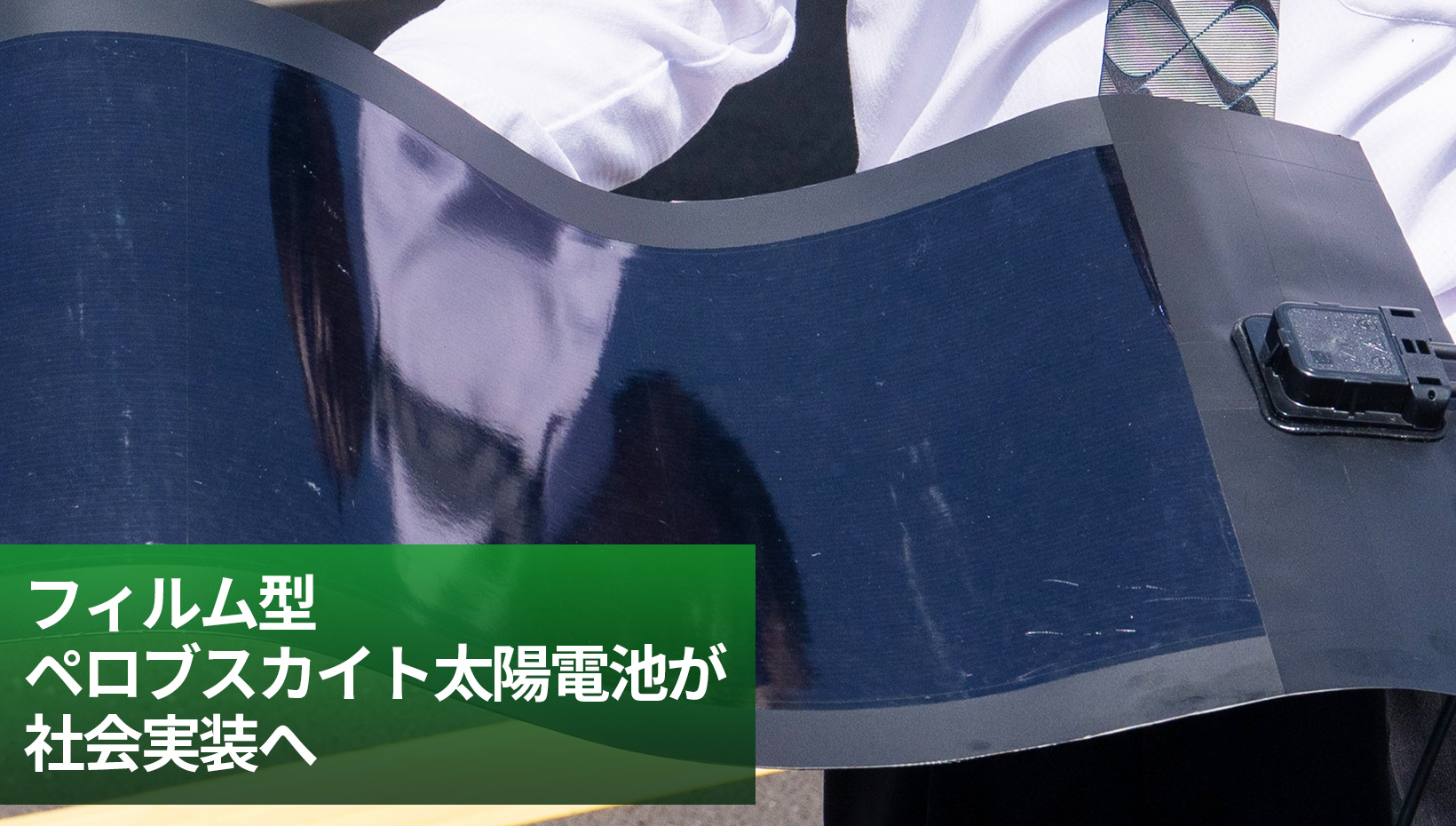

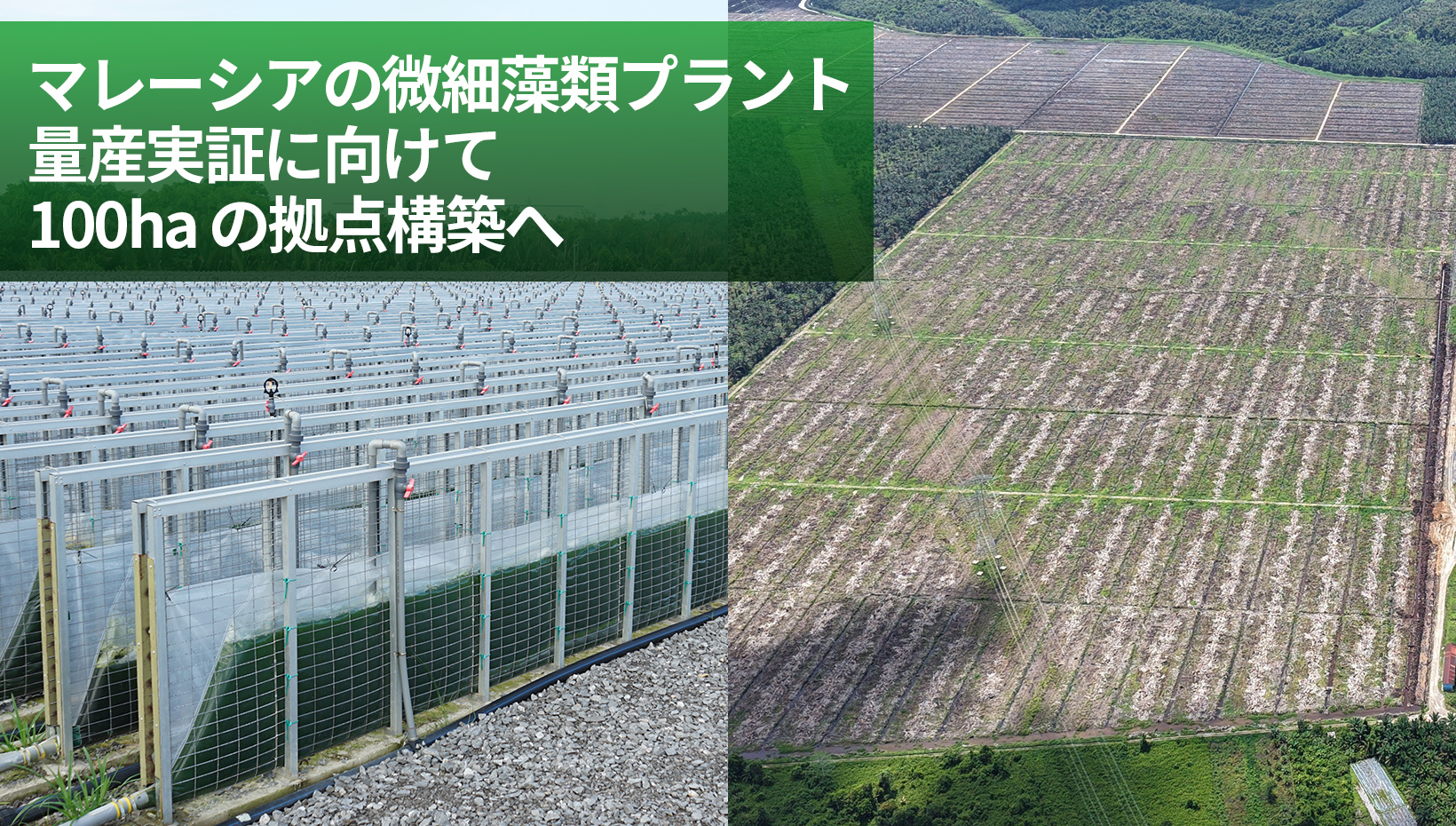

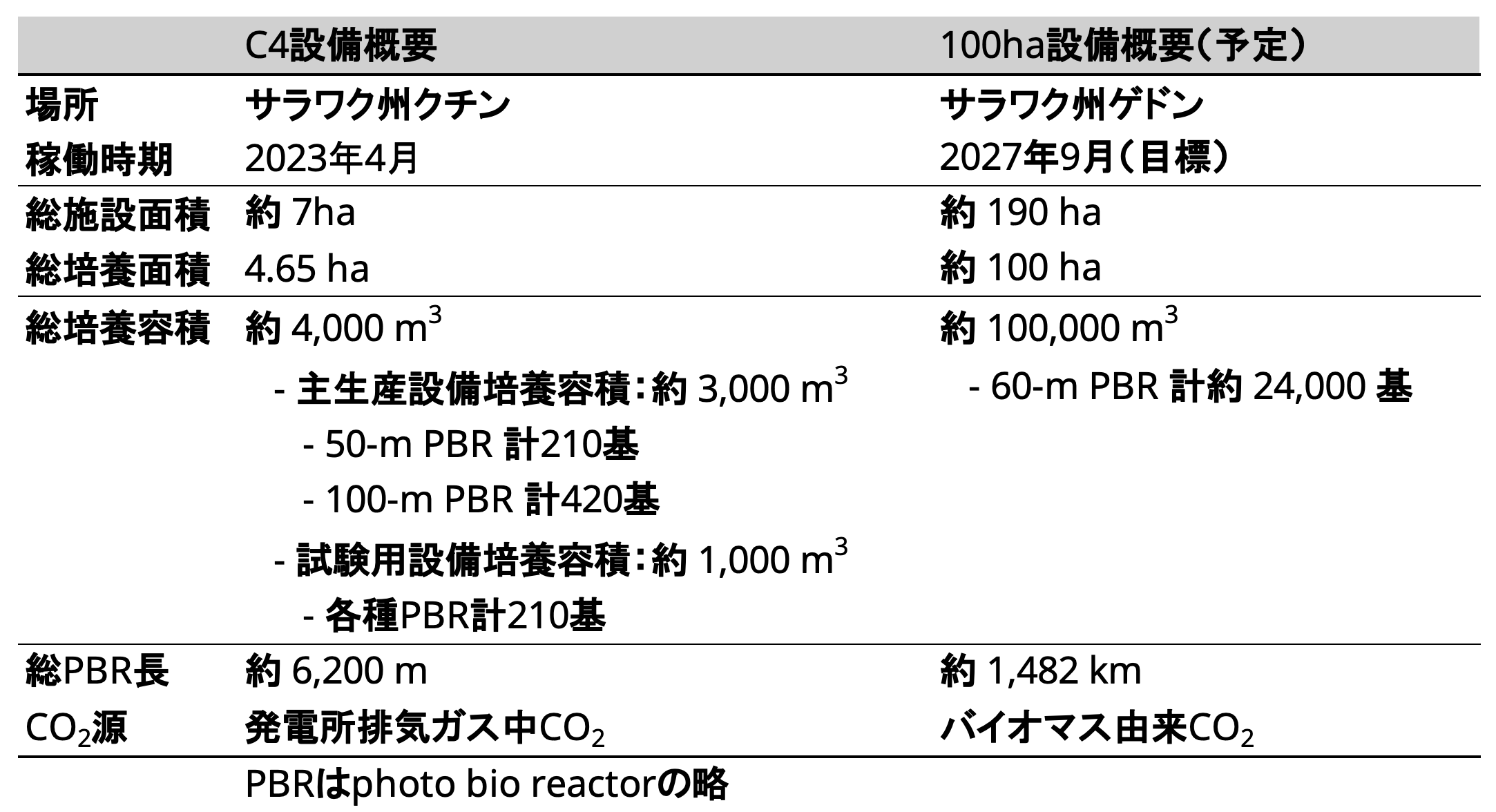

マレーシアでちとせ研究所が取り組む拠点は2か所あります。サラワク州のクチンにある5haの設備「C4(CHITOSE Carbon Capture Central)」と、同州ゲドンにある100haのプラント(名称未定)です。C4における実験では、2年間の長期間にわたって微細藻類の育成設備の可能性が検証され、その成果をゲドンのプラントに反映します。ゲドンのプラントでは地盤改良の前準備(クリアランス)を実施し、「藻類由来バイオマスからのものづくり」の実証が始まります。いずれもGI基金事業の一環です。

マレーシアの2つ地域にある微細藻類の研究開発拠点

マレーシアの2つ地域にある微細藻類の研究開発拠点講演で「GI事業の有用性」「マレーシアから世界へ」を訴求

マレーシアで2025年6月に開かれた国際会議※1では、政府関係者、事業家、投資家300人を前にGI基金事業の成果が披露されました。ちとせ研究所CEOの藤田朋宏氏と、NEDOで本事業を担当するバイオ・材料部バイオプロセスユニットGIバイオチームの芳川雅一主査が講演し、講演後には現地の関係者に囲まれ関心の高さがうかがえました。

国際会議で登壇した芳川主査は、まずNEDOとNEDOの海外展開を紹介しました。特にマレーシアでは「産業分野ではEV実証試験、エネルギー分野では2023年からC4で微細藻類の実験に取り組んでいます」(芳川主査)と紹介しています。

そしてGI基金事業の特長について「研究開発の支援はもちろん、その後の商業化や社会実装に向けても、事業者とともに取り組んでいる」と語りました。バイオものづくりに関しては、NEDOの他の事業2つと合わせて、スマートセルから産業化にまで取り組んでいる現状を報告しました。

講演するNEDOバイオ・材料部バイオプロセスユニットGIバイオチームの芳川雅一主査

講演するNEDOバイオ・材料部バイオプロセスユニットGIバイオチームの芳川雅一主査続いてちとせ研究所の藤田氏が登壇し、バイオものづくりの可能性と事業化への意気込みを語りかけました。マレーシアにおける微細藻類プロジェクトを紹介し、「微細藻類のポテンシャルは大きく、人類が直面する多くの問題を解決します。マレーシアは赤道近くで日照時間が長く確保でき、藻類大量培養実証に適した広大な未利用地があることに加え、人間性や仕事の環境などが良いことから、『マレーシアから世界へ』という流れを作れます」と語りました。

そしてGI基金事業の一環として、クチンにある5haの設備での運用、ゲドンにある100haのプラントへの着手を説明しました。

講演するちとせ研究所CEOの藤田朋宏氏

講演するちとせ研究所CEOの藤田朋宏氏※1 国際会議は「NIKKEI Forum」で政府関係者、事業家、投資家の合計300が参加した。ジョホール州のイスカンダル開発地域で2日間開催され、2日目にはマレーシア首相のアンワル・イブラヒム氏が登壇。イブラヒム首相はサラワク州のグリーン水素イニシアチブについて言及するなど、環境に対しても関心が高まっている。サラワク州は主な産業が石油・天然ガスのため、次世代産業の育成に向けたグリーントランスフォーメーションへの関心が高い。

クチンC4の現状と社会実装に向けて見えてきた課題

クチンにある設備とゲドンのプラントの構築について、NEDOのGI基金事業は着々と進んでいます。

まずクチンにある面積5haの設備「C4」は、サラワク州政府系電力会社の石炭火力発電所に隣接する地域にあり、石炭火力発電所で排出されるCO2を使って微細藻類を育成しています。この場所は海抜0~5mで農地への転用が厳しい土地です。塩地で地盤が柔らかく、土がなくピート※2と粘土で形成されている地域です。

この拠点はNEDOのバイオジェットに関する実証プロジェクトとして2023年に稼働しました。この資産と知見を有効活用して、2025年4月からGI基金事業として新しくバイオものづくりの実証が始まっています。総培養面積は4.65haでフォトバイオリアクター(PBR)の長さは合計6200mというものです※3。この拠点では、ちとせ研究所の再委託先である日本ガイシの微細藻類回収設備の検証や、抽出設備の整備なども始まりました。

マレーシア・サラワク州のクチンにある「C4」(出典:ちとせ研究所)

マレーシア・サラワク州のクチンにある「C4」(出典:ちとせ研究所)煙突が見えるのは石炭火力発電所。手前の総培養面積は4.65ha。

サラワク州クチン「C4」にあるフォトバイオリアクター(PBR)(出典:ちとせ研究所)

サラワク州クチン「C4」にあるフォトバイオリアクター(PBR)(出典:ちとせ研究所)長さは合計6200mになる。

前身の実証プロジェクトからGI基金事業プロジェクトの流れを通して、C4での成果は「これだけの規模で2年間検証したこと」だとしています。苦労は多く、石炭火力発電所から供給されるCO2の品質管理や、雑草管理まで多々あります。

※2 ピートは泥上の炭。湿地帯の表層などにある。可燃性。

※3 微細藻類を育成するプラントにはいくつかの種類があります。①Pond型は池タイプで、微細藻類を入れた水をためて育成します。水車も入れて、池の中の水をかき混ぜたりします。②フラットパネル型はカーテン状の袋の中に微細藻類を入れて培養します。今回のマレーシアで使っている方法で、効率的に微細藻類を育成できるのが利点です。③チューブ型は、チューブの中に液体を通して培養する方法です。大阪・関西万博の日本館で展示しているのはこのタイプです。①②③とも微細藻類の育成は、早いもので3~4日、長いものでも1週間で完了します。

ゲドンの100ha着工、微細藻類のプランテーションに

そしてサラワク州ゲドンにある敷地で始まったのが培養面積100haの実証設備構築に向けた準備です。使い道のなくなった古いパームヤシのプランテーション跡地を使います。長年のパームヤシの栽培によって土壌が酸性化し、プランテーションの継続が困難となった土地に、新たな産業を構築しようという構想です。すでに2025年3月にパーム林の伐採が完了し、治水・土壌改良が始まろうとしています。2027年9月の完成を目標にしています。

サラワク州ゲドンの敷地(出典:ちとせ研究所)

サラワク州ゲドンの敷地(出典:ちとせ研究所)微細藻類からの油はパーム油とくらべて収穫量はどのくらい違うのでしょうか。ここで1haから収穫できる油の重さを見てみます。パーム油は1haあたり4tが収穫できます。これに対して微細藻類は1haあたり70tを収穫できます。脂分が生体の50%を占めるボツリオコッカスの場合は35tの油を抽出できることになります。C4の責任者であるちとせ研究所執行役員Chief BioEngineerの星野孝仁氏は「小規模の実験も大切だが、微細藻類の事業は10t、100t、1000tと大規模化を実現できるかどうかが重要で、量産に向けた実証実験には価値がある」とゲドンのプラントへの期待を説明します。

今後、この地では社会実装に向けた多面的な取り組みが始まります。洪水対策や雨水回収などは集中降雨が起こる地域ならではの課題であり、プラント建設における重要なテーマです。その後にプラントの建築、建設が始まりますが、設備の改良も同時並行で進めます。例えばPBRを構成するプラスチックの袋の改良が必要ですし、非常に長くなるPBRの施工方法も問題です。工場デザインやサプライチェーンを作りながら量的な検証をできるようにしていきます。

GI基金事業を通して今後、この地では「技術として成り立つ」から「産業として成り立つ」を目指していきます。