洋上風力発電は、再生可能エネルギーによる有力な発電手段の一つとして世界的に注目されています。風車の大型化が進む中、その中核を担う軸受の性能とメンテナンス性が喫緊の課題となっており、NEDOはこの課題の解決に挑んでいます。NEDOの「グリーンイノベーション(GI)基金事業/洋上風力発電の低コスト化」プロジェクトにおいて、参画企業である大同メタル工業は洋上風車主軸用の“滑り軸受”に関する画期的なベンチ試験機(部品の性能を計測するための試験装置)を開発。2025年4月末に大同メタル佐賀(佐賀県武雄市)に設置し運用を開始しました。

滑り軸受は軸と軸受の間を油の潤滑剤で満たして滑らせる軸受で、ボールやローラーなどの転動体を用いる従来の転がり軸受とは異なる新しい方式であり、高い軸受性能と優れたメンテナンス性を満たす切り札となります。今回、実用に近い状況での滑り軸受の性能を確認できるベンチ試験機の運用が始まったことで、洋上風車への滑り軸受の適用が大きく前進しました。

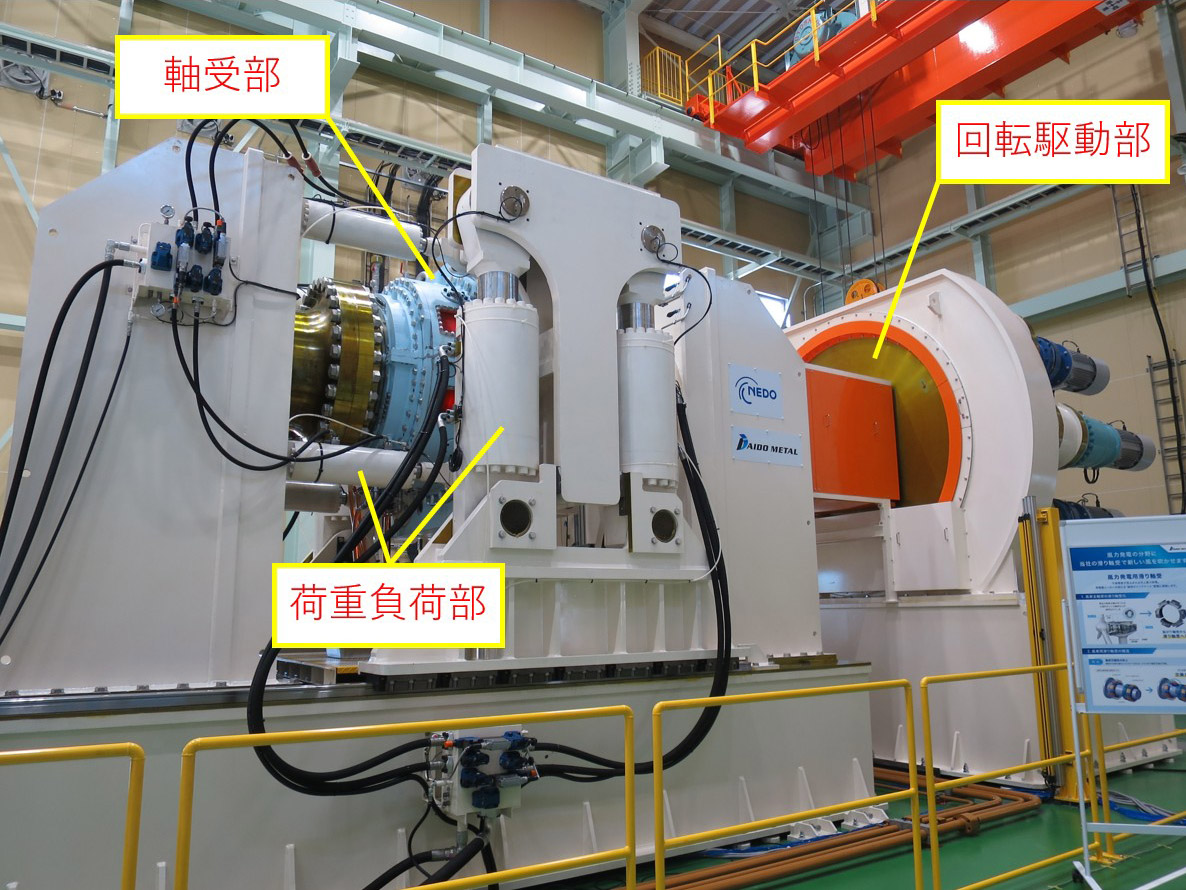

滑り軸受用ベンチ試験機の外観

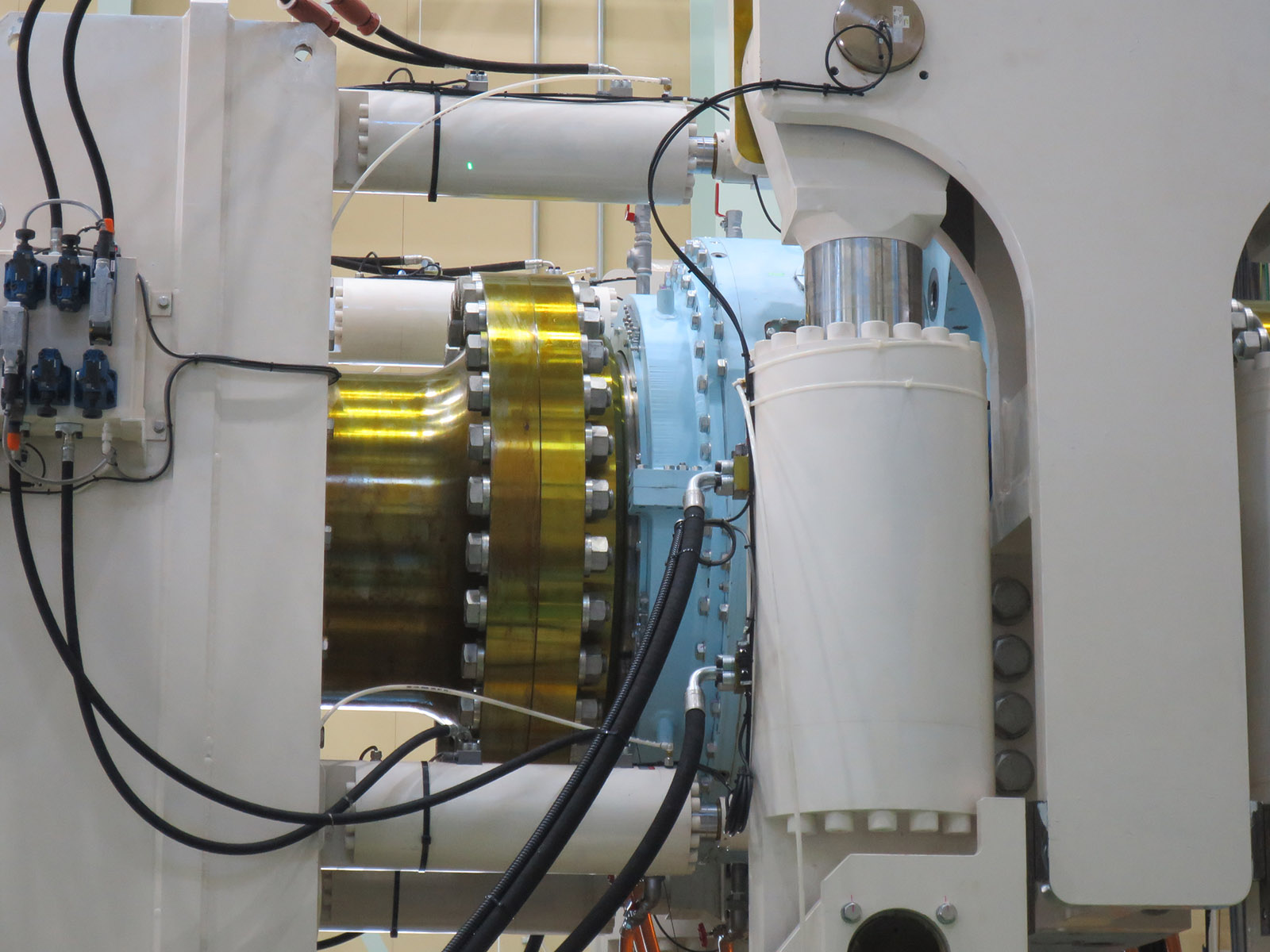

滑り軸受用ベンチ試験機の外観 滑り軸受用ベンチ試験機の軸受部(画面中央右側の水色箇所)。軸受部の内部に試験対象の滑り軸受が格納されている

滑り軸受用ベンチ試験機の軸受部(画面中央右側の水色箇所)。軸受部の内部に試験対象の滑り軸受が格納されている分割式滑り軸受が課題を解決

洋上風力発電の導入拡大において、風車の大型化は発電効率向上の要とされています。NEDOの再生可能エネルギー部で風力・海洋ユニットをとりまとめている三枝俊介ユニット長は、「日本の洋上風力発電は現在9.6MW級が最大ですが、2029年以降は12MWから15MW級が世界の主流になると見込まれています。風車が大型化すると、1基あたりの発電量が増加し、限られた敷地面積での発電効率が向上します。しかし、同時にいくつかの課題も浮上します」と大型化には解決すべきことがあると説明します。

NEDOの再生可能エネルギー部 風力・海洋ユニット 三枝俊介ユニット長

NEDOの再生可能エネルギー部 風力・海洋ユニット 三枝俊介ユニット長三枝ユニット長によると、具体的な課題は以下の通りです。

まず、部品の大型化・重量化に伴う製造上の問題が発生します。さらに、運用中の荷重が大幅に増加するため、各部品への負担が増大し、故障リスクが高まります。特に、風車の主要部品である軸受にかかる負荷は大きく、その信頼性が全体の稼働率を左右します。

しかも、大型化した風車のメンテナンスは、小型のものに比べて格段に難しくなります。陸上とは異なり、洋上でのクレーン作業は大型化するほど費用がかさみ、最悪の場合、風車の上部を解体して船で運んで陸に戻し、修理後にふたたび船で運んで設置するといった大掛かりなプロセスが必要となります。これには数億円規模のコストがかかり、1カ月から2カ月、場合によってはそれ以上の停止期間が発生することもあります。こうした課題を解決するためには、製造が容易でメンテナンスコストを低減できる部品の開発が不可欠です。

大同メタル工業が開発中の“分割式滑り軸受”はその有力な解決策の一つとして期待されています。三枝ユニット長は、「大同メタル工業が開発した軸受は、風車の主要な頭の部分(ブレード、ナセル内部品等)を丸ごと交換するのではなく、主軸受を分割して交換できるように設計されています。これにより、現場でのメンテナンス作業が可能となります」とメンテナンスに要する時間とコストの大幅な削減につながるとみています。

滑り軸受(パッド軸受)適用の利点(出典:大同メタル工業)

滑り軸受(パッド軸受)適用の利点(出典:大同メタル工業)大同メタル工業が提案する滑り軸受の主な優位性は、そのメンテナンス性と大型化に対する製造の容易さにあります。滑り軸受は分割タイプであるため、ナセル内で部品をスライドさせて交換することが可能です。これにより、前述したように、大型クレーンを使った大掛かりな解体・再設置作業を不要とし、メンテナンス性の大幅な効率化に貢献します。

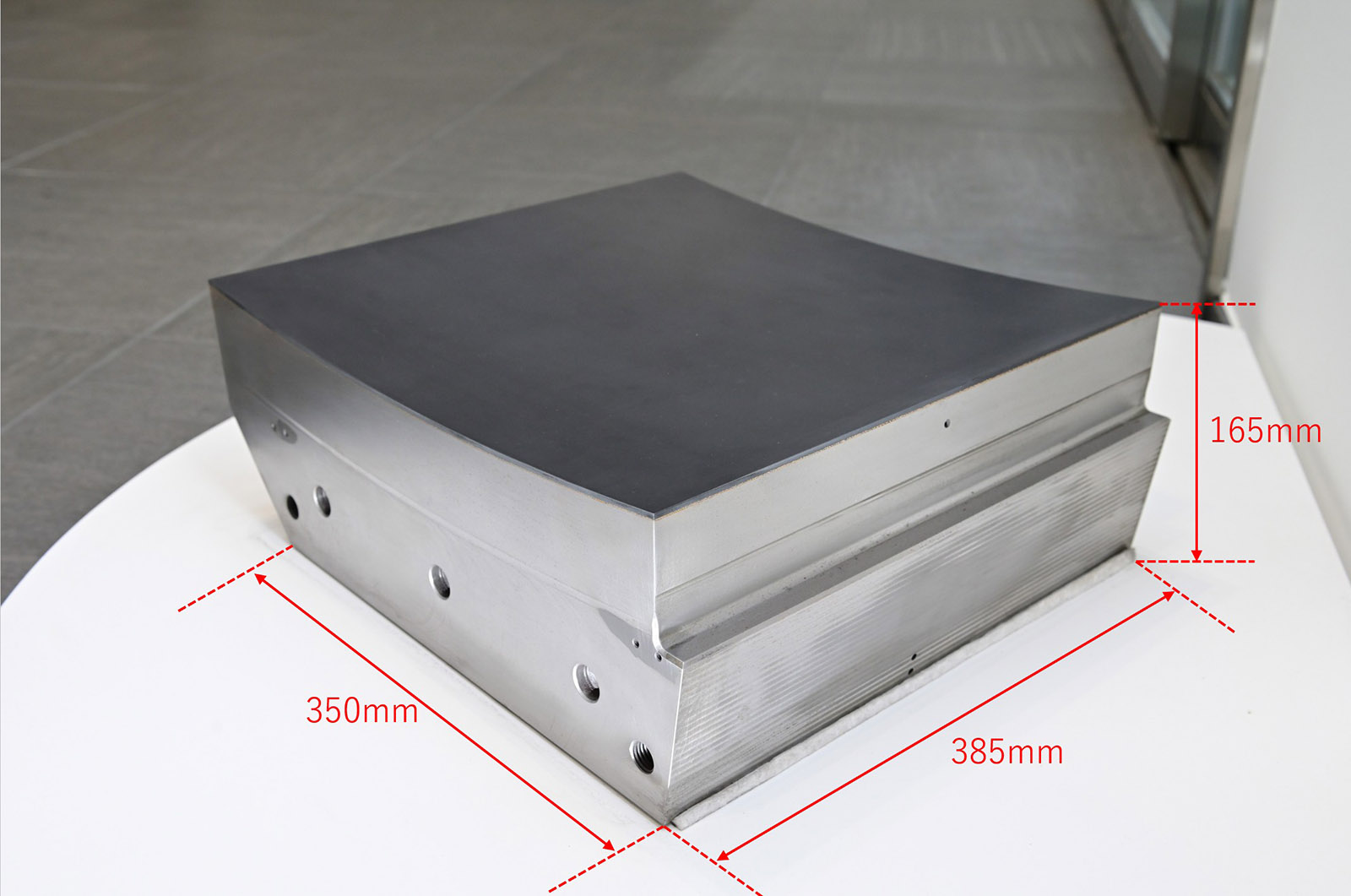

また、転がり軸受が一体型のリング形状であるのに対し、滑り軸受はパッドの数を増やすことで比較的容易に大型化に対応できる利点もあります。さらに、滑り軸受はオイルを使用するため、風車にかかる変動荷重をオイルのダンピング効果(減衰効果)で吸収しやすい効果があります。また、滑り軸受摺動面への特殊な樹脂系材料の適用により雷が落ちた際の絶縁性にも優れている点が挙げられます。

今回、絶縁性にも優れたパッド(軸受の分割部分)を実現できた背景について、大同メタル工業で風車関連事業を統括する平松伸隆常務執行役員(第5カンパニープレジデント 兼 風車技術研究所長)は、「長年培ってきた樹脂と金属を接着させる独自の複合材技術を生かすことができたから」と語り、独自技術の優位性をアピールします。

複合材技術を応用して開発した、風車主軸用滑り軸受のパッド

複合材技術を応用して開発した、風車主軸用滑り軸受のパッド 大同メタル工業の第5カンパニープレジデント 兼 風車技術研究所長の平松伸隆常務執行役員

大同メタル工業の第5カンパニープレジデント 兼 風車技術研究所長の平松伸隆常務執行役員一方で、滑り軸受には起動時に油膜がなく、軸と軸受の摺動面が接触するため、転がり軸受に比べて起動トルク(動かす際の初動に必要な力)が高くなるという課題もあります。この課題の解決には、油の改良や軸受摺動材料の改善、さらには風車メーカー側の起動アシストシステムの導入などが検討されています。

世界初の滑り軸受ベンチ試験機を開発

今回、運用開始したベンチ試験機は、大型風力発電用風車に搭載する滑り軸受の開発に欠かせない装置です。大同メタル工業で軸受の設計を担当している第5カンパニーTMBS設計室の山田素平室長は、「当社はこれまで軸受のパッド部分(軸受の分割部分)の開発に注力してきましたが、風車メーカーからは軸受システム全体の設計・開発に関するニーズが高まってきていました。このニーズに応えるため、佐賀県に所在する関連子会社(大同メタル佐賀株式会社)に大型の試験機を設置し、風車の主軸受の状態をシミュレートできる環境を整備しました。この試験機は、軸受メーカー単独で風車の運転条件を再現できる世界初の滑り軸受に特化したベンチ試験機です」と、軸受メーカーが試験機開発にも挑むことにした経緯を説明します。

大同メタル工業で軸受の設計を担当している第5カンパニーTMBS設計室の山田素平室長

大同メタル工業で軸受の設計を担当している第5カンパニーTMBS設計室の山田素平室長さらに、山田室長は「従来の転がり軸受は、軸受メーカーや風車メーカーが各社で試験機を設置して評価を行っており、滑り軸受に特化した大型試験機は、一部風車メーカーでは所有して評価しているものの、軸受メーカー単独ではこれまで存在しませんでした。大同メタル工業は自社で信頼性の高い滑り軸受を設計・開発するとともに、独自のベンチ試験機を開発した結果、風車メーカーの開発コストを低減し開発期間を短縮できます。この試験機がなければ、欧州の研究機関に高額な費用と時間をかけて試験を依頼する必要があり、開発のスピードも遅くなってしまうでしょう」と、ベンチ試験機開発の意義を説きます。

同社のプロジェクトは2016年頃から研究開発が始まりましたが、多くの課題に直面し、一時停滞する時期もありました。しかし、欧州の風車メーカーとの連携を通じて方向性が見え始め、GI基金事業への参画を契機に、今回の大型試験機の開発へとつながりました。

今回開発したベンチ試験機は、3MWから6MW級の風車に相当する大きさと仕様を備えています。今回開発した試験機で得られたデータは、同試験機をモデルとした軸受性能解析と比較し、解析精度を向上させることで、10MWを超えるより大型の風車への応用を可能にします。開発した試験機は直径1mの軸を備え、高さは4.5mにも及ぶ社内最大の試験機であり、これまでの50cm程度の軸を使用した既存の試験機や実験室レベルの試験機では不可能だった、風車の実稼働に近い条件下での評価が可能になりました。特に、風車の運転中に変動する荷重(動荷重)を再現できる点が大きな特徴です。

センサーで200点以上のデータを計測、遠隔監視による軸受状態監視技術も確立へ

ベンチ試験機での課題としては、まず計測データの正確性の検証が挙げられます。大同メタル工業の風車技術研究所で技術グループリーダーを務める森成良課長は、「センサーから得られる200点以上のデータを複合的に分析し、油膜の厚さや圧力、温度などを正確に把握することで、軸受の機能確認と性能評価を行います。特に油膜の厚さは0.1ミリ以下と非常に薄いため、正確に計測することが重要です」と説明します。

大同メタル工業の風車技術研究所で技術グループリーダーを務める森成良課長

大同メタル工業の風車技術研究所で技術グループリーダーを務める森成良課長遠隔での状態監視技術の確立も重要なテーマです。「故障が顕在化する前に異常の兆候を検知し、予知保全につなげることで、計画的なメンテナンスを可能にすることが求められています。これまでの研究で、予兆検知の目途は立ってきており、今後は試験機での検証を通じて、その精度向上を目指します」(森課長)。

大同メタル工業は、前述した課題をクリアにして、2026年度までに滑り軸受の開発とベンチ試験機の評価を完了させる予定です。その後について平松常務執行役員は、「2027年度内には事業化を目指し、滑り軸受が搭載された洋上風車が実際に市場に投入されるのは2029年から2030年頃になると見込んでいます。当初は欧州の風車メーカーへの供給を行い、欧州の洋上風車向けが主になると考えられますが、将来的には日本国内の洋上風力発電への採用も期待しています」と今後の計画を語ります。

左側から、大同メタル工業の風車技術研究所で技術グループリーダーを務める森課長、同社の第5カンパニーTMBS設計室の山田室長、同社の第5カンパニープレジデント 兼 風車技術研究所長の平松常務執行役員。一番右側はNEDO再生可能エネルギー部 風力・海洋ユニットの三枝ユニット長

左側から、大同メタル工業の風車技術研究所で技術グループリーダーを務める森課長、同社の第5カンパニーTMBS設計室の山田室長、同社の第5カンパニープレジデント 兼 風車技術研究所長の平松常務執行役員。一番右側はNEDO再生可能エネルギー部 風力・海洋ユニットの三枝ユニット長洋上風力発電を取り巻く環境は、資材価格の高騰など一時的に厳しい局面を迎えていますが、長期的な視点で見れば、再生可能エネルギーとしての重要性は揺るぎません。再生可能エネルギーは変動電源であり、単独での安定供給は難しい側面もありますが、今後は系統関連技術の開発や他の電源との連携を通じて、安定した発電体制を構築していくことが重要になります。

今回の滑り軸受用ベンチ試験機の完成は、日本の技術力が世界の洋上風力発電の未来を切り開く可能性を秘めています。NEDOは、GI基金事業を通じて、今後も洋上風力発電に関する技術開発を強力に推進していきます。

※肩書きは取材時(2025年6月)